(おくやまじょう)

(おくやまじょう)

浜松市浜名区引佐町奥山

▲ 城址と推定されている山は採石のため半分が削り取られている。遺構の有無は確認されていない。

南朝の信義を

貫いた奥山氏

| 奥山氏は井伊氏五代盛直から分かれた赤佐俊直の曾孫朝清にはじまる。この奥山郷にその居を置いたことから奥山氏を名乗ったものであろう。 朝清から五代目の六郎次郎朝藤は遠江における南朝の旗手井伊氏の重臣として、千頭峯城の守将として活躍、その名を残している。 さて「太平記」には、 「遠江ノ井介ハ妙法院宮ヲ取立マイラセ、奥ノ山二楯籠ル……」 とある。遠江ノ井介とは井伊道政のことであり、妙法院宮とは宗良親王のことである。 この「奥ノ山」が奥山城のことを指すものであるのか残念ながらわからないが、親王が井伊氏の領内を転々としていたことも考えられ、当然のこととして井伊氏一族のなかでも大きな力をもつ奥山氏のもとへ一時的であっても身を寄せた可能性は大いにあり得るのではないだろうか。 親王からじかに励ましの言葉を賜った朝藤は感極まり、 「子々孫々末代に至るまで勤皇の志しを貫かん」 と誓ったにちがいない。 その南北朝の争乱も約六十年をもって吉野朝の終焉をむかえ、足利幕府の時代へと変ってゆく。 しかし朝藤の子金吾正定則は勤皇の志しを肯んずることなく、宗良親王の皇子由機良親王を奉じて奥山の地を離れ、北遠の山峡地帯へと分け入ったのである。重畳たる山並を越えて仮御所を置いたのが現在の水窪(高根城)である。 その後、奥山氏は北遠一帯に勢力を伸ばし、国人領主として栄えた。しかし、仮御所に掲げた錦の旗がいつまで翻っていたかはわからない。 |

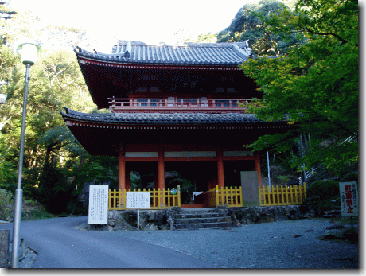

▲方広寺の山門。奥山氏の請による元遷無文禅師の開創である。禅師は宗良親王の弟である。 |

▲東方の陣座川付近より見た奥山城(中央の高い山)。裏半分は削り取られている。(2021年撮影) |

| ----備考---- | |

|---|---|

| 訪問年月日 | 2004年11月28日 |

| 主要参考資料 | 「静岡県の中世城館跡」他 |