(まつばじょう)

(まつばじょう)

掛川市倉真

▲松葉城は川合氏の詰城で、明応五年(1496)に勝間田氏と

鶴見氏によって攻められて落城したことが伝えられている。

(写真・松葉城主曲輪跡)

その怨み、

毒心焼くが如く

| 河合氏(川合氏)の出自も他の小土豪と同じく模糊としている。源三位頼政の末裔であるとも藤原氏の流れであるとも云われているが現在となっては確かめる術もない。 松葉城が落城したのは明応五年(1496)のこととなっており、その経緯は長松院(掛川市大野/川合宗忠墓所)十世の活山和尚の手になる「当院開基河合宗忠公事蹟畧記」に記されている。宗忠公とは河合蔵人成信の法名である。 河合成信の家中に落合九郎左衛門久吉という家臣がいた。この落合久吉の性質は姦侫邪媚と記されている。陰謀と策略に長けた人であったのであろう。城主成信は久吉のそういう性格が気に合わず遠ざけていた。 ある日、成信が城内で酒宴を開いたが、たまたま遊びにきていた勝間田播摩守(勝間田城主)がこの酒席を覗き見して去って行った。成信は勝間田の傲慢ぶりを咎める使者を送った。勝間田は非礼を詫びたが、 「おのれ恥をかかせおって」 と、其怨毒の心焼くが如くと記されている。 勝間田はその恨みを晴らすために志戸呂城(横岡城)の鶴見因幡守を語らって共に松葉城を攻め、河合一族を滅ぼす計略をたてた。無論、成信に疎んじられている落合久吉をも抱き込んだ。 勝間田、鶴見の両軍の猛攻と落合久吉の内応によって松葉城は落城した。成信一家は血路を開いて城を脱したが松葉川の淵で成信は切腹、奥方と娘は淵から身を投げて自決して果てた。この場所を里人は宗忠淵、御台淵、姫淵と名付けて弔ったという。 とはいえこの書が書かれたのは二百数十年を経た江戸期のことであるから必ずしも真相を伝えているとは限らない。しかし松葉城の落城を伝える語りべ達が代々受け継いできたことでもあり、一蹴してしまうこともできないであろう。 松葉城落城の時期は今川氏親の遠江進攻が激しく展開されていた時である。落城の背景には今川氏の思惑も作用していたのかも知れない。落城の直後、今川勢は大井川を越えて横岡城を落し、鶴見氏を滅ぼしている。 |

▲城跡への登り口。 |

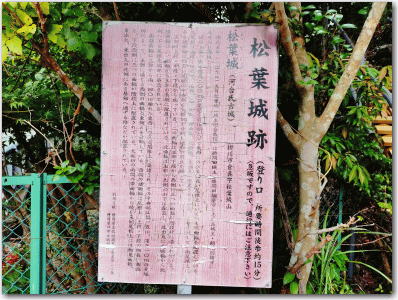

▲登り口に立つ説明板。 |

▲細尾根。 |

▲腰曲輪から主曲輪を見上げる。 |

▲主曲輪最高所に建つ城址碑。 |

▲主曲輪。 |

▲主曲輪の城址碑(2005)。 |

▲倉真川越しの松葉城。手前の橋は県道81号線である。 |