(じだいかんきたじましやしき)

(じだいかんきたじましやしき)

町指定史跡

周智郡森町円田

▲地代官北嶋氏屋敷は旗本土屋氏の知行地内粟倉村の地代官を勤めた北嶋氏の屋敷跡である。

(写真・北嶋氏屋敷の長屋門)

旗本土屋氏の地代官

|

周智郡森町の県道40号線円田交差点を西に入った所に立派な長屋門がある。町指定文化財(史跡)で、名称が「土屋氏地代官屋敷 北嶋仲右衛門家屋敷」となっている。 現地説明板によると北嶋氏は一宮小国神社神士藤原重泰(文明年中1469〜1486)の末葉であり、宝暦年中(1751〜1763)に粟倉村(円田)松ケ谷の医家北嶋三省の次男北嶋仲右衛門吉道が当所に分家したのに始まるとある。代々酒造業を営み粟倉村の庄屋を勤めた。 四代目仲右衛門吉泰のとき、旗本土屋氏の地代官として西脇御役所(陣屋)へ勤出し、幕末財政の御用立をも担った。 ちなみに旗本土屋氏は武田信玄の家臣で武田二十四将のひとりに数えられた土屋昌続の家系である。昌続の弟昌恒は天目山へ落ち行く武田勝頼に最後まで従い、「片手千人斬り」の活躍をした後に勝頼に殉じた。昌恒の嫡男忠直は母と共に離脱して徳川家康に属し、後に上総国久留里藩主(久留里城)となった。忠直、利直、直樹と続いたが、延宝七年(1679)に狂気により改易となった。直樹の嫡男逵直(みちなお)は父祖の功績により遠江国周智郡に三千四百八十三石を拝領、旗本として幕末に至った。土屋氏は草ケ谷の武藤氏屋敷跡を陣屋としたが享保六年から九年(1721-24)の間に西脇へ陣屋を移している。土屋氏の知行地は森町、天宮、橘、草ケ谷、粟倉、上河原、中田、石川の八ヶ村であった。 現在に残る地代官北嶋氏屋敷の長屋門は天保(1830-44)初年頃の建築と見られている。 |

▲北嶋氏屋敷。 |

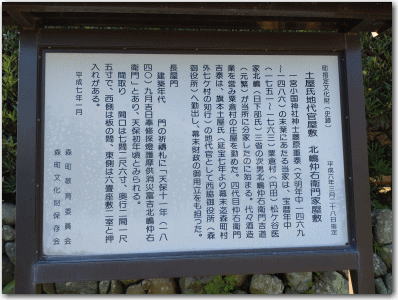

▲説明板。 |

▲長屋門。 |

▲立派な石垣と生垣。 |

| ----備考---- | |

|---|---|

| 訪問年月日 | 2024年11月28日 |

| 主要参考資料 | 現地説明板・他 |