(かものまぶちたんじょうち)

(かものまぶちたんじょうち)

浜松市中央区東伊場1町目

▲賀茂真淵誕生地は国学者として著名な賀茂真淵が元禄10年に生まれた所である。

(写真・誕生地の碑)

国学の礎

|

浜松市の中心部の南に成子坂があり、ここから真西へ県道62号線が延びている。この県道を約1kmほど西進した交差点近くの北側に「贈従三位賀茂真淵誕生之地」の石碑が建っている。遠江国を代表する国学者である賀茂真淵の生誕地である。 元禄十年(1697)、賀茂神社(浜松市中央区東伊場)の神官岡部政信の三男として生まれたのが真淵である。少年・青年期には諏訪神社(浜松市中央区利町)神官の杉浦国頭(くにあきら)やその妻真崎(まさき)から手習いや和歌などの教えを受け、さらに五社神社(浜松市中央区利町)の神官森暉昌(てるまさ)からも古典などを学んだ。 享保七年(1722)、真淵二十六歳の時、江戸行きの途中に杉浦家に寄った京都の荷田春満(かだのあずままろ)に会う。荷田春満は京都伏見稲荷の神官の子に生まれ、万葉集や古事記などの古典を極めた。この頃、春満は将軍徳川吉宗に国学の学校建設を提言している。 その後、真淵は浜松宿本陣の梅谷甚三郎の娘を妻として婿入りした。本陣宿の仕事のかたわら国学の探求は止まる事はなく、享保十八年(1733)ついに上京して荷田春満に師事することになった。賀茂真淵を名乗るようになったのもこの時からである。 元文元年(1736)、真淵は師春満の死を機に帰省し、翌年には江戸へ向かった。延享元年(1744)、将軍吉宗の次男田安宗武に「国歌論臆説」を奉呈して和歌に対する持論を説いた。 和歌を論ずることは現代社会に生きる私たちにはあまり接することはなく、なかなか理解できないものかもしれない。当時の武家社会では道徳や教訓を説いた和歌が主流となっていたらしいが、真淵は心に感じたことを素直に表すことの大切さを説いたという。 田安宗武は真淵を「和学御用」として召し抱えた。その後、真淵は「祝詞解」「万葉集遠江歌考」「冠辞考」「万葉考」「語意考」「万葉解」「源氏物語新釈」などを著わした。弟子も増え、その中には「遠江国風土記伝」を著わした内山真龍もいた。 宝暦十三年(1763)二月、真淵は京、大和そして伊勢参宮への旅に出た。伊勢参りを済ませた五月の一夜、真淵(六十七歳)は松坂宿で本居宣長(三十三歳)の訪問を受けて対面した。宣長は古事記の研究をしたい旨を真淵に伝えた。その後、宣長は真淵の門下となり、文通を通じてその教えを受け続けた。そして三十五年の努力の末に「古事記伝」を完成させるのである。 江戸へ戻った真淵はその後も和歌や日本古来の言葉の研究を続け「歌意考」「国意考」「祝詞考」そして晩年には「語意考」「書意考」を著わした。明和六年(1769)十月、真淵は七十三歳の生涯を閉じた。 その門人数は三百四十名を数え、内百名余が女性であったという。国学の流れは荷田春満に始まり賀茂真淵によって樹立され本居宣長によって大成して平田篤胤によって発展したということでこの四人を四大人(しうし)と呼んだ。 賀茂真淵の偉大さは現代人には理解することが難しいかもしれない。そう思うのは私だけかもしれないが、まずは誕生地の坂を上った所の賀茂真淵記念館を訪れるとよい。真淵翁の事績の一端に接することで何かが得られるものと思う。 |

▲誕生之地の石碑裏は広場となっている。 |

▲広場内にある井戸跡。 |

▲広場内の賀茂真淵の顕彰碑。 |

▲広場から高台へ上がる坂道。灯籠坂と呼ばれている。幼い頃の真淵もこの坂を上ったのであろうか。 |

▲坂を上りきると縣居神社である。 |

▲縣居神社は賀茂真淵を祀っている。当初は賀茂神社境内にあったが大正13年(1924)に当地へ移された。 |

▲「縣居翁霊社」の碑。浜松城主水野忠邦の書である。 |

▲境内には多くの碑が建っている。これは真淵生誕300年を記念して建てられた真淵の歌碑である。 |

▲縣居神社に隣接して建てられた「賀茂真淵記念館」。 |

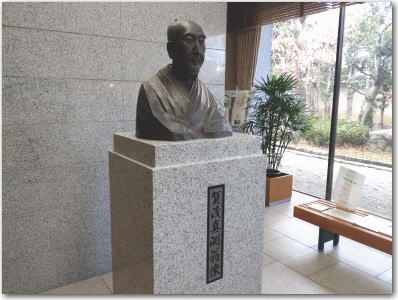

▲記念館内の「賀茂真淵翁像」。 |

▲真淵の生まれた岡部家は賀茂神社の神官であった。 |

▲天保10年(1839)、本居宣長の弟子高林方朗(みちあきら)等の奔走により賀茂神社内に縣居翁霊社が建立された。この石碑は大正13年に現在の縣居神社に移転した際に建てられた。 |

▲五社神社の神官森暉昌(てるまさ)は真淵の師となったひとりである。 |

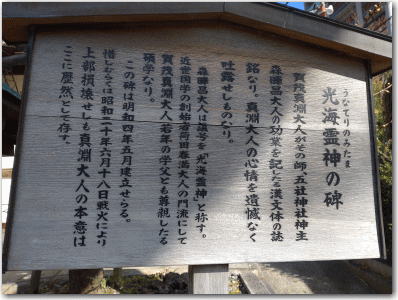

▲「光海霊神(うなてりのみたま)の碑」。暉昌の死後、その功績を真淵が讃えたものである。昭和20年(1945)の戦災によって碑の上部が破損している。 |

▲説明板。 |

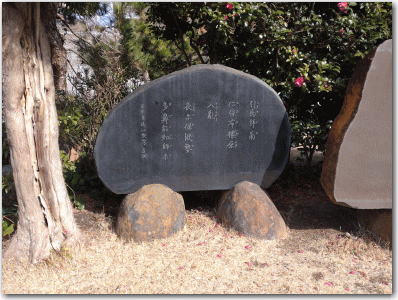

▲五社公園内の真淵の歌碑。 |

| ----備考---- | |

|---|---|

| 訪問年月日 | 2025年2月8日 |

| 主要参考資料 | 「賀茂真淵の話」他 |