(なかむらやしき)

(なかむらやしき)

国指定建造物(主屋)、市指定建造物(長屋門)、市指定史跡(胞衣塚)

浜松市中央区雄踏町宇布見

▲ 屋敷中央に建つ主屋。国指定重要文化財(建造物)である。平成13年から同15年にかけて解体修復工事

が実施された。建築は貞享5年(1688)頃と推定されている。現在、戦国当時の秀康誕生の離れはない。

(写真・修復間もない頃の主屋/2004年)

於義丸、

誕生の家

| 天正二年(1574)二月八日、徳川家康の第二子於義丸、後の松平秀康がこの中村屋敷で産声をあげた。 母であるお万(後の小督局)は大坂の町医者村田意竹の娘(諸説あり)といわれ、何かの縁で家康の正室築山殿の侍女をつとめていた。 ある日、家康との関係をもったお万は懐妊した。侍女の妊娠に気付いた築山殿は嫉妬をあらわにした。お万を裸にして木に縛りつけ、他の侍女らに鞭打たせて折檻したという。このお万を密かに岡崎城外に助け出したのが「鬼作左」の異名をとる本多作左衛門重次であった。 重次はお万を匿うために、家康の居城としている浜松城にほど近い宇布見村のここ中村源左衛門正吉の屋敷に連れ置いたのである。お万はここで出産した。そして重次は於義丸の養育を任されることとなったのである。 しかし、家康は於義丸にあまり関心がなかったようで、父子の対面をしたのは於義丸三歳のときであったとされている。その後も三男秀忠が徳川家の相続者と決まり、於義丸は豊臣秀吉の養子に出され、さらには結城氏を継がされたりで、徳川家から疎外されたような生涯を送っている。 さて中村氏である。 中村氏の初代正範は源範頼の子といわれ、七代後の正清が大和国広瀬郡中村郷にその居を構えた。南北朝の争乱期には後醍醐天皇に味方して軍功をあげ、駿河守に任ぜられたという。延元二年(1337)、観心寺(大阪府河内長野市)付近の戦いで討死した。その後、正武-正尹-正貞-正澄-正亮−正乾と台を重ねた。 文明十三年(1481)、十四代正實(まさざね)の時に今川範忠(五代当主)に招かれて来遠、軍功を重ねた。同十五年、浜名湖東岸の和田、平松、白須、山崎、宇布見に所領を与えられて現在地に屋敷を構えた。正實の後、正高-正継-光貞と続いた。光貞は今川氏に仕えて浜名湖の軍船を支配したという。光貞の次代が源左衛門正吉である。 永禄十一年(1568)、十八代正吉は家康が引馬城に入る際に宇布見から佐鳴湖まで川船を用意して案内した。この時点で正吉は今川を見限り徳川に出仕したことになる。そして今まで同様に今切軍船兵糧奉行を勤めた。家康の関東入り後もこの地を離れることなく庄屋として代々続いた。二十三代正勝のとき浜松藩主青山忠重(貞享二年/1685-元禄十五年/1702まで浜松在城)から藩主に単独で謁見できる独礼庄屋の格式を与えられている。 幕末維新時の当主源左衛門貞則は屋敷近くの息(おき)神社の神官であり、遠州報国隊に参画している。主に国許にあって軍資金の調達や隊員の取締役を務めたという。 屋敷は近年まで中村氏の住居となっていたが、平成十二年に雄踏町に寄付された。現在は解体修理の後、江戸初期(貞享五年/1688)頃の屋敷に復元され、公開されている。 |

▲中村家住宅(中村屋敷)駐車場。屋敷の北側にある。 |

▲長屋門へ向う。 |

▲長屋門から屋敷内へ。 |

▲長屋門前の説明板。 |

▲展示棟で観覧券を購入。 |

▲主屋。 |

▲主屋南面。 |

▲主屋内の土間と床上。 |

▲座敷。 |

▲土間と釜土。 |

▲見事な梁。 |

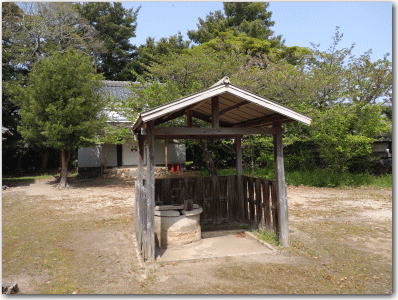

▲主屋北側の井戸。 |

▲土蔵。 |

▲胞衣塚前に建つ五重塔の石灯籠。貞享五年(1688)江戸日本橋の中村清兵衛から中村家へ送られたものとされる。(以上2025年) |

▲長屋門。安永4年(1775)、屋敷南側に建てられていたが後に現在の主屋東側に移された(2004年)。 |

▲結城秀康胞衣塚(2004年)。 |

| ----備考---- | |

|---|---|

| 訪問年月日 | 2004年11月28日 |

| 再訪年月日 | 2025年4月19日 |

| 主要参考資料 | 現地パンフ他 |