(はままつじょう)

市指定史跡・続百名城

浜松市中央区元城町

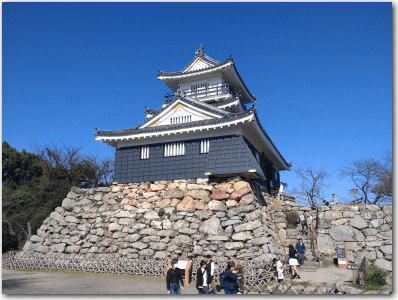

▲浜松城は若き日の徳川家康が居城として築いた城である。東奔西走する家康を

支えたこの城はその後も出世を約束する城として譜代衆が目標とする城でもあった。

(写真・浜松城天守と天守門)

苦難の家康を

支え続けた城

| 戦国の最も苛烈な時期である元亀・天正の時代。中小の戦国武将にとっては生と死が常に背中合わせの日々であった。徳川幕府を開き、神君と崇められた徳川家康とて同じであった。 元亀元年(1570)、今川の弱体化によって遠江への進出を画策していた徳川家康は、意を決してその居城を岡崎城から浜松城へ移した。以後、天正十四年(1586)に駿府城へ移るまでの十六年間、家康は二十九歳から四十五歳の壮年期を浜松城と苦楽をともにしたのである。 家康の浜松進出は云うまでもなく遠江経略のためであるが、これは同時に武田信玄との抗争をも覚悟しなければならなかった。信玄と家康とでは軍事的にも経済的にも大人と赤子ほどの開きがある。まさに死地に飛び込むがごとき行為であったといえよう。しかし、死中に活路を求める以外に弱小武将の生きる道がなかったのも現実である。 居城を移す前年、永禄十二年(1569)に掛川城を攻めて今川氏真を追放した家康ははじめ、見付(磐田市)に居城(城之崎城)を構えようとした。しかし、武田との抗争を考えた場合、天竜川を背後にして背水の陣を構えることは長期戦となった場合に不利であり、織田の援軍招来にも障害となる。ということで、浜松を居城とすることになったのである。 浜松築城に際しては普請奉行に倉橋宗三郎、惣奉行に木原吉次、小川家次が任ぜられた。工事は突貫工事で進められ、元亀元年(1570)にははやくも家康自身が浜松に居を移している。当初は古城(引馬城)跡に居住したらしいが、越前朝倉攻めや姉川合戦への出陣で慌ただしい中での浜松進出であった。地名を浜松としたのもこの時であった。 元亀三年(1572)十月、武田信玄は三万余の大軍を率いて甲府を出陣した。信濃から青崩峠を越えて北遠江に現れた武田勢は天竜川に沿って南下、徳川方となっていた諸城を落としながら二俣城へ殺到した。 覚悟していた武田との大戦である。十二月中旬、さすがの堅城二俣城も水の手を断たれては堪えきれずついに落城。信玄は悠然と天竜川を渡って浜松へと駒を進めはじめた。 ところが、そのまま浜松城を囲むかと思いきや、進行方向を西に向けて三方原の台地上へと進んだのである。 「さては浜名湖の北を通って三河へ出るつもりか。わしの存在など無いのと同じということか」 家康は爪を噛んだ。家康の癖である。 命拾いしたという安堵感よりも武将としての面目を潰されたという屈辱感の方が強かった。 「敵の通過を見過ごし、一矢も酬いずとあっては武門の恥。勝負は天道次第なり。強いて留めるならば、武門を捨て、乞食僧とならん」 と云ったという。 家康は一万余の軍勢を率いて信玄の後を追った。合戦の様子は別項(三方原古戦場)にゆずるとして、その結果は案の定、惨憺たる敗北であった。多くの犠牲を出して、家康は命からがら浜松城へ逃げ戻った。 一方の武田勢は浜松城近くまで迫りながらも囲むことはしなかった(犀ヶ崖古戦場)。一夜明けると、武田勢は台地上から姿を消していた。 天守の高欄から三方原を眺め、 「この城が健在であるかぎり、わしは死なぬ」 家康は遠江の空っ風を全身に受けながら思ったに違いない。 その後、信玄の後を継いだ勝頼との抗争は、天正三年(1575)に長篠(長篠城/設楽原古戦場)において織田信長とともに打撃を与えてからも高天神城を中心とする戦闘が天正九年(1581)まで続いた。 その間に嫡男信康の切腹(清瀧寺)と正室築山御前の殺害(西来院)という悲しみを経ている。信長との盟約を重んじた結果であった。 その甲斐あって、天正十年(1582)の信長による武田討伐に従った家康は駿河と信濃を手に入れることになった。一挙に大々名となったのである。 その喜びも束の間、信長が本能寺に斃れたのである。上方見物中であった家康は、これまた命からがら伊賀越えで逃げてきた。それから羽柴秀吉との対決、そして講和と続き、天正十五年(1587)、駿府城へ居城を移すに至るのである。 まさしく、波乱激動の時期を、家康は浜松城とともに生きたのである。 元亀元年(1570)に家康が築城してから明治元年(1868)にいたる二百九十八年間、浜松城は二十五代の城主によって守り続けられた。 家康が駿府へ移った後は菅沼定政が城を預かったが、豊臣の世となってからは堀尾吉晴、忠氏が在城した。 関ヶ原合戦後は一貫して徳川譜代の城として続く。堀尾氏の後に浜松城に入ったのは松平左馬亮忠頼で五万石、九年間続いた。この間に三層の天守は荒れるに任せ、藩には修復のための経済的余力もなく自然消滅的になくなったと言われている。 七代目松平乗寿(寛永十五年(1638)から七年在城)以降の城主は皆、幕閣を務めている。いわゆる、老中、侍従、奏者番、寺社奉行、大坂城代、京都所司代などである。浜松城が「出世城」と呼ばれる所以である。 しかし、城主が幕府役職につき、しかも在城期間が短いとあっては、領民との関係が疎遠となってしまうのも仕方がなかった。なかには、幕閣として栄進するのが目的で浜松城主になった者もいた。 天保の改革で知られる水野忠邦がそれである。十九歳で肥前唐津六万石の藩主になった忠邦は奏者番、寺社奉行となったが、さらなる栄達を果たすために画策して浜松城主となったのである。そして老中に上りつめた忠邦は数々の強圧的な改革を行った。しかし、数年後にはあえなく失脚、閉居の身となった。ここで、忠邦という人物を論じるつもりはないが、為政者としては適格性を欠いていたと云わざるをえない。領民からは、御用金の徴収や借金の帳消しなど悪評判が強く、農民騒動も起こっている。 水野失脚後、藩主となったのは井上正春、正直父子であった。正直は浜松城最後の城主として、幕末の動乱期を歩んだ。 明治四年(1871)、浜松城は廃城令によって払い下げとなり、城としての使命を終えた。その後、戦災及び都市化によって城域は天守曲輪とその周辺を残すだけとなった。昭和三十三年(1958)、再建期成同盟会により鉄筋コンクリート造りの天守が再建された。 |

▲昭和33年(1958)再建の模擬天守。(2020) |

▲浜松城の特徴である荒々しい野面積の石垣。(2020) |

▲本丸入口の公園案内図。(2020) |

▲本丸への入口。(2020) |

▲野面積の石垣と天守門。(2020) |

▲本丸に建つ家康公の像。(2020) |

▲桜と天守門。(2020) |

▲富士見櫓跡から見た天守門と天守。(2020) |

▲富士見櫓跡から見た二の丸。(2020) |

▲桜と天守。(2020) |

▲八幡台の石垣。(2020) |

▲平成26年(2014)3月に復元された天守門。(2014) |

▲桜と天守。(2011) |

▲作左曲輪。(2009) |

▲作左曲輪から見た天守。(2009) |

▲冬の日差しに映える天守。(2007) |

▲天守曲輪の井戸跡。(2007) |

▲若き日の徳川家康像。(2007) |

▲天守門跡(再建前)から見た天守。(2003) |

▲天守への石段。(2003) |

▲「どうする家康」大河ドラマ館。小学校跡地の二の丸跡に建てられた。小学校移転に伴う発掘調査により、石垣、堀、井戸、御殿跡などが発見され、模擬展示されている。(2023) |

▲本丸東堀跡。模式的に窪めた平面表示である。(2023) |

▲井戸跡。井桁の石材は模擬である(2023)。 |

▲二の丸御殿当の平面表示(2023)。 |

▲まとめて廃棄された瓦集積の模擬展示(2023)。 |

▲浜松城の本丸絵図(2023)。 |

▲佐鳴湖公園の北岸広場に残された浜松城築城時の石垣用石材(2023)。 |

▲石材は浜名湖北岸で切り出され、浜名湖の水運を利用してここまで運ばれた。ここから浜松城まで約3kmである(2023)。 |

▲リニューアルされた天守。三階の外展望回廊の金網が無くなった(2024)。 |

▲浜松城公園の南端、浜松市役所庁舎の西側に植樹された三代目「鎧掛松」。三方ヶ原合戦で城へ逃げ帰った家康は大きな松へ鎧を掛けて休んだとの伝承がある(2024)。 |

▲晩秋の浜松城天守(2024/11)。 |

▲天守望楼から天守門を見下ろす(2024/11)。 |

▲浜松城出丸跡(2025/2)。 |

▲出丸跡の碑(2025/2)。 |

▲出丸跡には浜松市中央図書館が建つ(2025/2)。 |

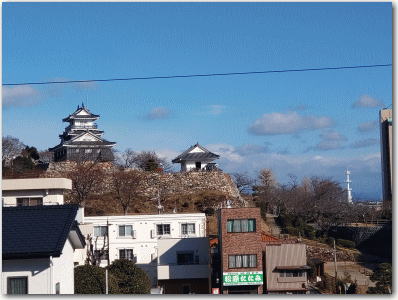

▲図書館駐車場から見た浜松城(2025/2)。 |

| ----備考---- | |

|---|---|

| 訪問年月日 | 2003年9月14日 |

| 再訪年月日 | 2007年12月23日 |

| ↑ | 2009年4月12日 |

| ↑ | 2011年4月10日 |

| ↑ | 2014年4月13日 |

| ↑ | 2020年4月4日 |

| 主要参考資料 | 「日本城郭全集」 |

| ↑ | 「浜松城物語」他 |