(かけがわこじょう)

(かけがわこじょう)

県指定建造物(龍華院大猷院霊屋)

掛川市掛川

▲掛川古城は今川氏が遠江回復の拠点として築いたことにはじまる。

その後、掛川城が築かれたが、その出城として維持され続けた。

(写真・本曲輪跡の大猷院殿霊屋/2025)

掛川城攻防の出城

| 応仁の乱(1467)に於いて東軍に属した駿河の今川義忠は西軍斯波氏の領国となっていた遠江の回復のために、その前線拠点として家臣朝比奈泰熙(やすひろ)をもって築城したのがこの古城のはじまりである。時は文明初期(1470年代)の頃といわれている。 その後泰熙は至近の龍頭山に新たな築城をはじめた。これは現在の掛川城の前身となるものであった。この城は通説では永正十年(1514)完成となっているが大永二年(1522)に掛川城に滞在したことのある連歌師宗長の手記には「普請の最中」とあることからかなり長期間に渡って工事が進められていたようである。 ここ天王山(子角山/ねずみやま)の古城は新城の出城として維持されていたようで、永禄十一年(1568)十二月からはじまった徳川家康による掛川城攻撃の際には今川方によって固く守られていた。翌十二年(1569)一月の戦いでは家康の陣取る天王山砦(外天王山)付近で熾烈な戦いが展開されたことが伝えられており、ここ古城址の天王山(内天王山)から美濃斉藤家浪人の日根野備中守らが出戦して戦ったことが「浜松御在城記」などに記されている。したがってここ古城の砦は今川方による出撃拠点になっていたといえよう。 なお、家康の陣取った天王山砦を外天王山と呼び、古城址の天王山を内天王山と呼ぶことがあり、混同が危ぶまれる。 五月、掛川城和議開城。天王山の古城は無用のものとなった。 それから約九十年後の明暦元年(1655)、時の掛川城主北条氏重によって徳川家光の霊牌が勧請され本曲輪跡に霊廟が建てられた。大猷院殿霊屋という。 現在、大猷院霊屋の建つ所が本曲輪跡であり、東側には土塁跡が現存している。さらにその東側には最大幅16mにも及ぶ大堀切を見ることが出来る。 |

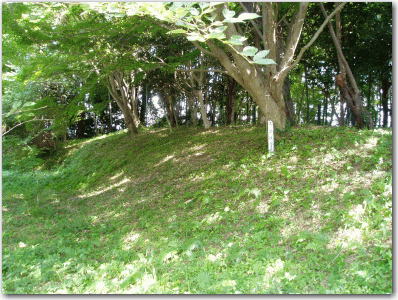

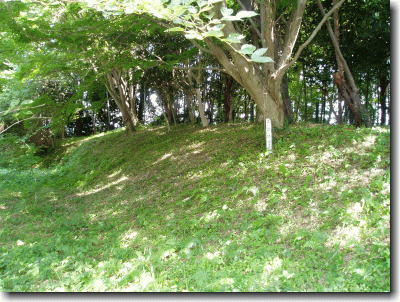

▲本曲輪東側に残る土塁(2006)。 |

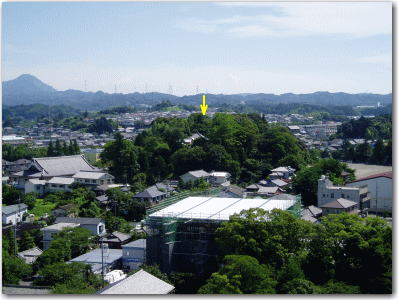

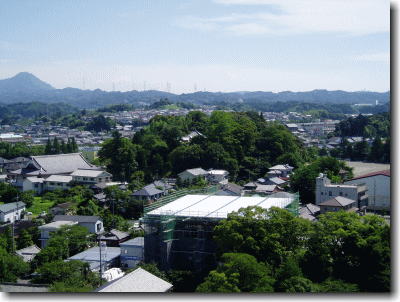

▲掛川城天守から望見した天王山(子角山)(2006)。 |

▲本曲輪跡(2006)。 |

▲大猷院霊屋(2006)。 |

▲龍華院西側に駐車場がある。(以下2025) |

▲天台宗長松山龍華院。 |

▲「葛嶺翁之碑」。中村葛嶺は勉学の志し篤く、享和二年(1802)に掛川藩主太田資愛に招かれた藩学の教授松崎慊堂の筆頭弟子であった。後年、葛嶺は子弟の教育に注力し、掛川発展の基礎を築いた。 |

▲「西郷の局」の碑。令和四年(2022)、生誕470年を記念して建立された。西郷の局は家康の側室であり、二代将軍秀忠の生母である。 |

▲本曲輪跡に建つ大猷院霊屋。 |

▲大猷院霊屋の説明板。 |

▲本曲輪東側の土塁跡。 |

▲本曲輪東側の大堀切。 |

▲大堀切東側の二の曲輪跡。子角山公園となっている。 |

▲二の曲輪跡から見た天王山砦。距離は北へ約600mである。今川方の兵がここから出撃したであろうことが推察される。 |

| ----備考---- | |

|---|---|

| 訪問年月日 | 2006年7月15日 |

| 再訪年月日 | 2025年9月9日 |

| 主要参考資料 | 「静岡県の中世城館跡」他 |