(うちやままたつやしき)

(うちやままたつやしき)

市指定建造物(長屋門)

浜松市天竜区大谷

▲内山真龍屋敷は「遠江国風土記伝」を著したことで知られる国学者内山真龍の屋敷跡である。

(写真・内山家の長屋門)

「遠江国風土記伝」を著わす

|

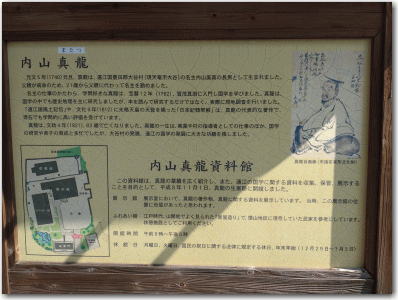

浜松市天竜区役所の北約500mの大谷地区に「内山真龍資料館」がある。内山真龍は国学者賀茂真淵の門弟となり、「遠江国風土記伝」を著わしたことで知られる。その生家屋敷跡にこの資料館が建てられている。真龍当時の屋敷は残されてないが、長屋門のみが当時の遺構として資料館前に現存している。 内山真龍は江戸中期の元文五年(1740)、ここ豊田郡大谷村に名主内山徳右衛門美真の長男として生まれた。五歳にして字が書けたといわれ、十三歳のときには俳句や連歌を学んだとされる。二十一歳で病身の父に代わり名主となる。 この年宝暦十年(1760)、伊場村(浜松市中央区東伊場)出身の国学者賀茂真淵(賀茂真淵誕生地)が江戸から浜松に戻ってきた。名主としての仕事に忙殺されていた真龍であったが学問への志は捨て難く、意を決して真淵を訪ね、弟子入りを願い出た。生涯の師との出会いである。真淵はすぐに江戸へ戻ったが、真龍もあとを追うようにして江戸の真淵邸を訪ねた。ここで二ヵ月ほど「古事記」や「万葉集」の勉学に励み、帰郷した。宝暦十二年(1762)、真龍は正式に真淵の門人となった。 明和二年(1765)、真龍は浜松藩の侍医である渡辺蒙庵(もうあん)が開く「竹亭」塾に通い、漢学を学ぶ。数年間、20km以上の道のりを毎日欠かさず大谷村から浜松城下まで通ったという。 明和六年(1769)、真龍三十歳。一月から二ヵ月ほど近畿へ旅する。五月から二ヵ月ほど江戸の真淵邸(縣居)に留学。十月、師の賀茂真淵、七十三歳にして没する。 明和九年(1772)真龍、京都・奈良を訪ねる。この頃から真龍の遠国旅がはじまる。名勝古跡を訪ね、神社に詣でて古学研鑚の糧とするための旅である。 安永四年(1775)、真龍は三ヵ月ほどの旅程で京畿・高野山へ出かける。安永八年(1779)には四国にまで足を延ばしている。 学問の探求を続けながらも真龍は名主としての勤めも全力で取り組んでいた。天明二年(1782)の凶作の時には免税歎願のために江戸へ出向いている。同時に後進の育成にも力を注いだ。とくに細田村(浜松市協和町)出身の石塚龍麿は優秀であったので真龍は本居宣長のもとに入門させている。 天明六年(1786)真龍四十七歳、山陰から九州方面に出かける。とくに出雲においては「出雲国風土記」の内容を実際に確認するために古跡を探訪してまわった。真龍は見聞したことを文字に残すだけではなくその景色の写生画も残しており、これらは「出雲日記」としてまとめられている。さらに翌年には「出雲国風土記」の解説書「出雲風土記解」を著わした。 真龍はその後すぐに「遠江国風土記伝」の執筆に取り掛かり、遠江各地の資料調査や実地探訪の行脚をはじめている。約十年後の寛政十年(1798)に完成した。真龍、五十九歳のときである。 文化六年(1809)、真龍は賀茂真淵の意志を継いで「日本書紀」の解説書の執筆を開始、文化八年(1811)に完成した。「日本紀類聚解」という。真龍、七十二歳。この書は翌年に光格天皇に献上され、現在も宮内庁の管理下にある。文政四年(1821)、真龍没。享年八十二歳。 真龍の研究は単なる文面上の研究にとどまらず、現地踏査に基いた研究に特徴がある。実際にその地を訪れ、そこの風景を眺め、古跡をまわり、土地の人々の話を聞く。利を求めるのではなく、求道と使命に生きる颯爽とした真龍の風貌が脳裏に浮かぶのは私だけではないはずだ。 |

▲大谷村の名主内山家の長屋門。 |

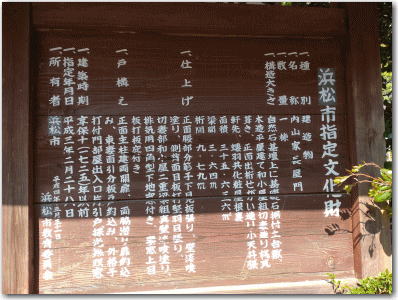

▲内山家の長屋門は浜松市指定の文化財となっている。建築時期が享保10年(1725)となっており、真龍の生まれる15年前である。 |

▲長屋門裏から屋敷内へ。 |

▲長屋門の内側。 |

▲説明板。 |

▲明治36年(1903)製造の道案内石標。天竜市役所の南東にあったとされる。発起人のひとりに内山基康の名が彫られている。彼は内山家の11代当主という。 |

▲屋敷跡には名主内山家の建物はないが、真龍の功績を残すための資料館が建てられている。 |

▲「内山真龍資料館」の入口。 |

▲資料館へ入るとすぐに内山真龍のブロンズ像がある。 |

▲資料館に隣接して建てられた休憩施設「ふれあい館」。江戸期の山間地でよく見られた「釜屋造り」の民家を参考にしている。 |

| ----備考---- | |

|---|---|

| 訪問年月日 | 2025年4月12日 |

| 主要参考資料 | 「内山真龍の話」他 |