(あきはじょう)

(あきはじょう)

浜松市天竜区春野町領家

▲秋葉城は南北朝の争乱期に南朝の旗を掲げた天野氏によって城砦化されたという。

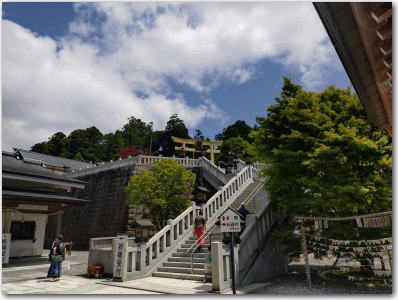

(写真・秋葉神社黄金の鳥居と北遠の山並み)

南朝の旗を掲げた秋葉城

|

明石山脈の南端部に位置する標高885mの秋葉山を神体山とする秋葉山本宮秋葉神社は火防の神様として広く崇敬されている。創建は和銅二年(709)というから年表的には奈良時代に入る直前ということになる。中世には真言密教の神仏習合による両部神道により秋葉大権現となるも、明治の廃仏毀釈により現在の秋葉神社となった。この秋葉神社、南北朝期には城砦として機能したことが伝えられているのである。 「掛川誌稿」に「秋葉城の地は天野氏初め後醍醐天皇の皇子宗良親王の為に城に築きたる所也と云…」とある。「掛川誌稿」は江戸中期の文化二年(1805)に編纂が開始されたものであり、同時期に編纂された「遠江国風土記伝」(寛政十年/1798)にも宗良親王の皇子興良親王が「…遠江国秋葉山天野景顕が城に忍び給い…」とあることから、この当時にはすでに秋葉城の存在が伝えられていたことになる。両書ともに共通しているのは秋葉城が天野氏の城であったということである。 天野氏は平安末期に入江景光が伊豆国天野郷(伊豆の国市)に土着して天野氏を称したことに始まる。それから六代目の天野周防七郎左衛門経顕が地頭として遠江国山香庄の犬居に土着、以後北遠にその威を伸張して行くことになる(犬居城)。鎌倉末期のことで世は南北朝の争乱期に突入しようとしていた。 元弘三年(1333)、天野経顕は鎌倉攻めの新田義貞の軍中にあって北条高時とその一族を自刃に追い込んだ戦いに参加、軍功を挙げた。建武の中興によって後醍醐天皇から所領安堵の綸旨が経顕に届けられている。 その後一時期、経顕は足利尊氏に従うなどしていたが、延元二年(1337)には宗良親王を迎えた井伊谷城主井伊道政らと共に勤皇の旗を挙げた。この時、経顕の一族で秋葉城に拠っていた天野下野守景顕を援けて城の守りを固め万一に備えたと言われる(「犬居城主天野氏と戦国史」)。しかし経顕はこの年の暮に死去、秋葉城主天野景顕がひとり南朝の旗を掲げ続けた。 延元四年(1339)、三嶽城を中心とする井伊氏の支城群が幕府軍の攻撃によって次々と落とされ、宗良親王は駿河の狩野氏を頼って安倍城に逃れた。興国四年(1343)、安倍城も安住の地ではなくなり、宗良親王は信濃の大河原城へと移った。 この時、宗良親王は信濃へ移る際に安倍城で生まれた幼き興良親王を天野景顕に託したのである。景顕は秋葉城で興良親王を十年ほど密かに匿い育て続けた。しかし、秋葉城の興良親王の存在はやがて幕府方の今川氏の知るところとなり、景顕は親王の身の安全の為にあえて今川氏に降る決断をした。 正平八年(1353)、天野景顕は興良親王に北朝方へ降ることを説いた。当初、親王は「北朝に辱めを受けるよりはむしろ自ら死して辺土の土とならん」と自決のために刀を取ったという。しかし、親王の身を案じて涙ながらに訴える景顕の苦衷に感じた親王は「只汝の欲するままなり」と景顕の言を受け入れたとされる。 天野景顕は直ちに今川氏へ降伏の意志を伝えると興良親王を奉じて上洛した。この時の景顕の行動に対して足利尊氏から感状が出されている。上洛後、親王は宗良親王の伯父でもある左大臣藤原為定の屋敷に軟禁され、天授三年(1377)に四十一歳で逝去した。 その後も天野景顕の子孫は興良親王の弟尹良親王を奉じるなどして南朝の臣として活動していたが足利方による南朝残党追及の手は厳しくなり、ついに秋葉城を捨て、犬居の同族とも別れて三河岡崎に至り、その子孫は松平氏に仕えたという。 現在、秋葉神社を訪れても城跡を思わせるものは何もない。しかし、本殿から見る南方の眺めは蛇行する天竜川の先に浜松平野が見渡せるという絶景である。こうして下界を眺めていると、ここに南朝の旗を掲げた天野景顕の思いが分かるような気がする。 |

▲秋葉神社駐車場の大鳥居。 |

▲参道の西ノ?(かどもり)の神門。ここまで大鳥居から13分。 |

▲社務所。神門から6分。 |

▲社務所の段から一段上に黄金の鳥居がある。 |

▲黄金の鳥居前からの展望。 |

▲「幸福の鳥居」と名付けられた黄金の鳥居。6月末の前後2週間ほどの期間には茅の輪が設置される。茅の輪くぐりは半年間の厄や穢れを祓い清めるための神事とされる。 |

▲黄金の鳥居からさらに一段上に本殿が建つ。 |

▲秋葉神社の本殿。 |

| ----備考---- | |

|---|---|

| 訪問年月日 | 2025年6月21日 |

| 主要参考資料 | 「犬居城主天野氏と戦国史」 |

| ↑ | 「掛川誌稿」他 |