(なかやいせき)

(なかやいせき)

浜松市浜名区根堅

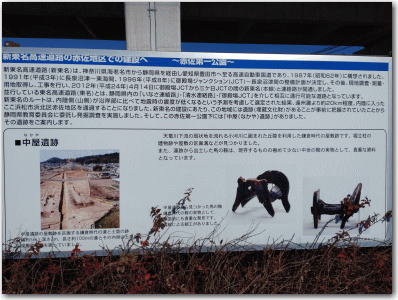

▲中屋遺跡は平安末から鎌倉期の大規模方形居館跡で

あるが、当主の名が明らかにされないのが残念である。

(写真・新東名高架下の説明板)

赤佐の中世居館

|

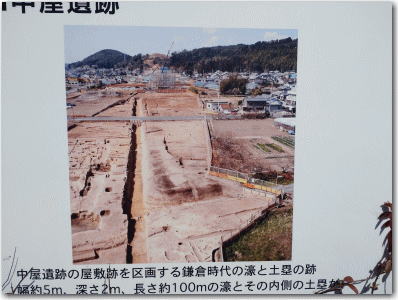

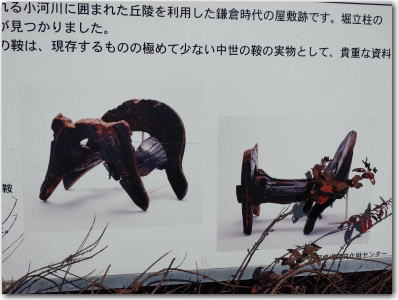

天竜浜名湖鉄道の岩水寺駅の北約130mの所に中屋遺跡がある。遺跡と言ってもそこは新東名高速道路の高架下で、遺構も何もない。この遺跡は高速道路建設の際に発掘調査されたもので、現在は説明板が立つのみである。 発掘調査の結果、深さ2m、幅4mの空堀とそれに伴う土塁が発見された。堀は東西最大156m、南北最大225mの方形をなしていたと推定された。年代は出土遺物(山茶碗、かわらけ等)から平安末期から鎌倉期に相当し、中世における国内最大級の方形居館跡とされた。 この広大な規模の館跡は戦国大名クラスであるとも言われ、当地域を支配した有力武士の存在が想定できる。しかし発掘された遺物からは館主が特定されるものはなく、また文献資料からも確実視されるものはないらしい。 ただ、現在の根堅と於呂の地域は古くは「赤佐」と呼ばれる土地であった。赤佐といえば引佐郡井伊谷を本拠とする井伊氏の一族である。分家した一族はその土地の名を名乗ることが一般的である。しかしながら赤佐氏と当地の関係を証明することが、現在の所できないのが残念なところである。 この赤佐氏は四代続いて本拠を奥山に移し、奥山氏を名乗ることになる。最初に赤佐を名乗ったのが井伊家五代でもある赤佐太郎盛直である。その後、次男が赤佐を継いで三郎入道俊直(承元三年/1209没)、次が左衛門共俊(寛元四年/1246没)、そして新左衛門共明(弘安二年/1279没)である。共明の子左衛門朝清が奥山へ移った。奥山へ移った経緯は不明である。 |

▲新東名高速道路の建設により、発掘された区域のほとんどは破壊され一部は埋め戻されたようだ。 |

▲説明板の場所は「赤佐第一公園」となっている。 |

▲発掘調査時の全景。中央の溝が空堀跡である。 |

▲発掘された鎌倉時代の鞍。 |

| ----備考---- | |

|---|---|

| 訪問年月日 | 2025年2月20日 |

| 主要参考資料 | 「静岡県の城跡」他 |