(たけもとじょう)

(たけもとじょう)

市指定史跡

豊川市御津町広石船山

▲ 竹本城は南北朝期に土着したとされる竹本氏の古城で、天正期

には長沢松平家臣山田氏によって整備された城と思われる。。

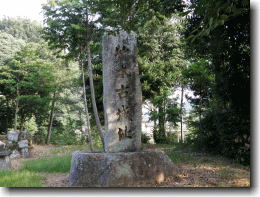

(写真・秋葉神社境内に建つ城址碑。)

先祖の地を愛して

|

「新田義貞の臣に、高田薩摩守という豪傑がおり、その二男又次郎政季がここに居を構えた」と現地説明板にある。 |

▲ 神社のある曲輪の東端部分の段差。道路によって削られ た部分もあろうが、かつての切岸の名残りともとれる。 |

▲ 神社の境内地そのものがかつての曲輪跡を思わせている。 ▲ 神社の境内地そのものがかつての曲輪跡を思わせている。 |

▲ 境内に建てられた立派な城址碑。 |

▲ 神社背後の県道372号の北側も城域であった。東側の田畑側から見ると切岸の段差が明確である。 |

| ----備考---- | |

|---|---|

| 訪問年月日 | 2013年8月14日 |

| 主要参考資料 | 「日本城郭全集」 |

| ↑ | 「城144号」他 |