(かわだとりで)

(かわだとりで)

掛川市長谷1丁目

▲河田砦は永禄十二年(1569)に掛川城攻めのために徳川家康が築いた付城群のひとつである。

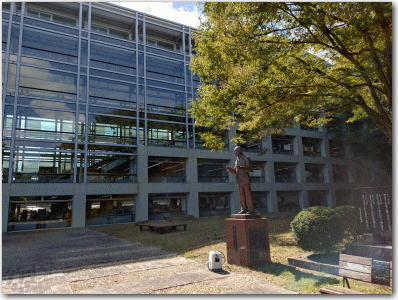

(写真・市庁舎が食い込む主郭跡)

酒井左衛門尉が陣取る

|

掛川市役所庁舎の西側に小丘が接している。この丘は南北に連なる丘陵で、北端近くは宇洞ヶ谷古墳の墳丘となっている。この古墳を含む独立した丘陵が永禄十二年(1569)一月に徳川家康が掛川城攻めに際して築いた付城群のひとつとなっており、河田砦または長谷砦と呼ばれている。 家康による掛川城攻めは前年(1568)の十二月の暮れから開始されていた。本格的な攻防戦は年明けから展開され、掛川城兵の奮戦が目立ち、徳川勢の苦戦の様子が伝えられている。 一月二十五日、家康は兵を休めるために各砦に兵を収め、本陣を撤収した。この際に「武徳編年集成」には「河田村ニ譜第ノ士替〃ニ相守ルベキ…」とあり、家康が河田砦には譜代(=譜第)衆の軍勢を駐屯させたことが記されている。 その後家康は掛川城攻略を力攻めから今川氏真との講和開城の方針に転換した。この講和交渉中の四月八日、家康は氏真から降伏の起請文を得て兵を収め、堀江城(浜松市)の攻略に馬首を返している。 この時に家康は掛川城攻囲の各砦に講和が成ったからといって油断せぬようにと諸将を配置している。「武徳編年集成」に「…河田村ニ酒井忠次…」とあり、徳川四天王のひとり酒井左衛門尉忠次が陣取ったことが記されている。 現在、砦の主郭跡の丘に食い込むように市庁舎が建っている。そこからなだらかな丘陵線が北に延びており、その先に砦の一部として利用されたであろう古墳の墳丘が残されている。 |

▲掛川市役所庁舎。 |

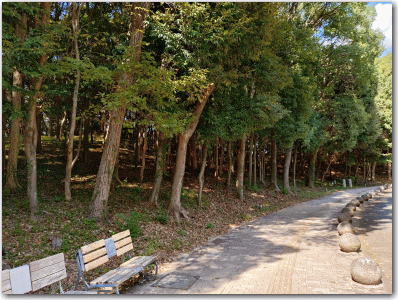

▲主郭北側の丘。 |

▲南北に連なる丘。歩道の右側は駐車場となっている。 |

▲丘の北部の鞍部は堀切跡とされる。 |

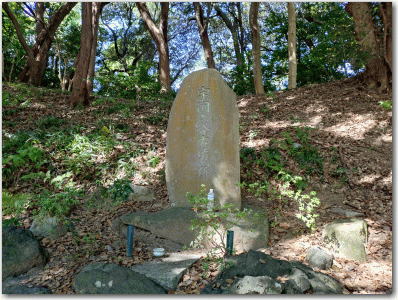

▲宇洞ヶ谷古墳の碑。 |

▲墳丘部。砦の曲輪として利用されたと思われる。 |

| ----備考---- | |

|---|---|

| 訪問年月日 | 2025年9月30日 |

| 主要参考資料 | 「静岡県の城跡」 |

| ↑ | 「武徳編年集成」他 |