(ほったじょう)

(ほったじょう)

菊川市西方

▲堀田城は戦国期に堀田正法が居城とし、山麓に正法寺を建立したとされる。

(写真・正法寺とその背後の山の堀田城)

武徳抗争下の城

|

東海道本線菊川駅の西、西方川の段丘上に堀田城は築かれている。鎌倉末期頃、ここは関東宇都宮氏の庶家である西方遠江守景泰の領地だったことから西方と呼ばれてきたものと思われる。戦国期の大永四年(1524)、今川氏親は麾下の興津久信、正信父子に西方の地を安堵している。しかしながら堀田城とこの西方氏や興津氏との関連は分からない。 山麓には禅刹正法寺が建つ。この正法寺の開基が堀田正法という武士で、寺の裏山である当城に住したとされる。寺の創建は天正二年(1574)というから、堀田正法がここに居城を構えたのも元亀(1570-73)の頃かと思われる。世はまさに武田と徳川が遠江の支配をめぐってしのぎを削っていた時期である。ただ、この堀田正法という人物の素性がよく分からない。室町期に当地域(堀之内)に堀内氏が住しており、この末裔に正法斎と号する人物がいたらしい。この正法斎と堀田正法は同一人物なのであろうか。 この少し前の永禄12年(1569)、掛川城攻囲中の徳川家康は西方などの地を今川旧臣の大村弥兵衛高信に与えている。しかし、天正二年(1574)には武田勝頼が高天神城を落とすと、東遠一帯は武田の支配下に置かれた。当然、堀田城もその配下に置かれたはずである。とすると、堀田正法は武田の麾下に属していたのであろうか。 天正三年(1575)、織田・徳川連合軍が長篠設楽原合戦で武田勝頼を大敗に追い込んだ後、家康は直ちに諏訪原城を攻め落として武田勢を駆逐した。その際に堀田城はつなぎの城として利用されたものと見られている。この時に堀田正法は追われたのであろうか。その後、正法の名は出てこない。 現在、城山へは登山路が整備されており、七分前後で大手曲輪とみられる「太鼓ノ段」に達する。そこから二重の堀切、主郭、堀切、二郭と続く。支尾根にも曲輪や堀切が見られることから、武田・徳川双方の手が加えられているものと評価されている。 |

▲正法寺の駐車場。 |

▲堀田正法開基の正法寺。 |

▲正法寺の裏山が城址である。 |

▲「大手口」の案内板。白い手すりの登山路を登る。 |

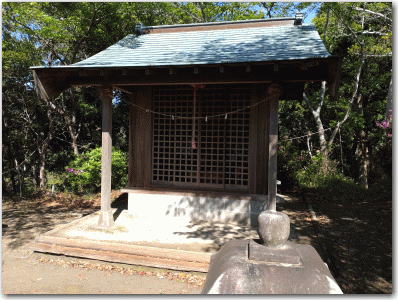

▲登り切った所が大手曲輪とされる「太鼓ノ段」である。祠が建っている。 |

▲主曲輪手前の堀切。 |

▲主曲輪と二の曲輪の間の堀切。 |

▲二の曲輪。 |

▲二の曲輪の最高所に立つ「堀田城本曲輪」の標柱。 |

▲二の曲輪から北側に伸びる尾根にも曲輪が続く。 |

▲二の曲輪から堀切超しに主曲輪を見る。 |

▲大手曲輪から正法寺本堂の屋根とその西方の風景。 |

| ----備考---- | |

|---|---|

| 訪問年月日 | 2025年4月29日 |

| 主要参考資料 | 「静岡県の城跡」 |

| ↑ | 「静岡県の中世城館跡」他 |