(いのはなじょう)

(いのはなじょう)

市指定史跡

千葉県千葉市中央区亥鼻1丁目

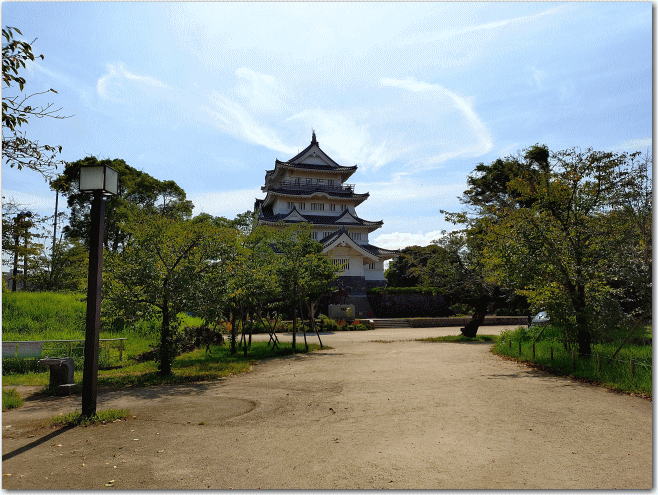

▲猪鼻城は鎌倉以来の下総国守護千葉氏の根拠地に戦国期の城砦として築かれた。

(写真・主郭の土塁跡(左)と二郭の模擬天守)

戦国千葉一族の城

|

千葉県庁の東側の丘を亥鼻山と呼び、その北半の亥鼻公園部分が猪鼻城址(文化財としての名称)とされている。通称、千葉城として知られる。城址東側の千葉大学及び七天王塚までを含む広大な範囲も城域とする見方があるが、発掘調査によって中世の遺構がほとんど見られなかったことから現在では亥鼻公園部分に限定されるのが通説となっている。 猪鼻城址の説明板にある城跡の概念図によれば主郭を中心に南側を二郭、北側を三郭としている。二郭には千葉市立郷土博物館として四層五階の模擬天守がそびえている。そして博物館入口前には大空に鏑矢を放つ千葉介常胤公の騎馬像が雄々しく建っている。ここは源頼朝の挙兵に従い、大きな力となった千葉常胤の根拠地であったのだ。 千葉氏は桓武平氏の流れで高望王の曽孫平忠常がはじめて下総(香取郡東庄町)に館を構えたとされる。平安中期のことである。さらにその曽孫常兼が千葉郷の大椎(千葉氏緑区)に拠点を移して大椎権介を称した。そして常兼の子常重が大治元年(1126)に本宗家の拠点として亥鼻の地に居館を構えて千葉介を称し、千葉氏初代となった。常重の子が常胤である。 保延元年(1135)、家督を継承した常胤であったが、保元・平治の乱(1156/1159)では源義朝に従ったがために所領の多く(相馬御厨や立花郷)を平氏に取られてしまい、千葉郷に逼塞せざるを得なくなっていた。治承四年(1180)、源頼朝が伊豆に挙兵した。しかし、石橋山の戦いに敗れた頼朝らは真鶴岬から海路安房へ逃れ、房総の武士らの結集を図った。常胤はいち早く頼朝の求めに応じ、鎌倉開府を進言して平氏との戦いや奥州合戦にと全国を駆け巡り戦功を重ねた。 頼朝から師父と慕われた常胤は相馬御厨や立花郷の所領はもとより、下総・上総そして東北や九州にまでその所領を拡大した。常胤の六人の子らは下総国内をそれぞれ分割して相続し、土地の名を名乗って千葉六党と称された。長男胤正は千葉宗家、次男師常は相馬氏、三男胤盛は武石氏、四男胤信は大須賀氏、五男胤通は国分氏、六男胤頼は東氏である。 常胤以降、千葉氏は下総国守護として鎌倉から室町時代へと至る。十五代胤直のとき、関東では古河公方足利成氏と関東管領上杉との抗争が激化していた(享徳の乱)。康正元年(1455)、胤直は上杉方に属していたが成氏方で千葉一族の馬加(まくわり)康胤と原胤房に猪鼻城を襲われたため、城を落ちて千田庄多胡に逃れた。馬加康胤、原胤房らはさらに多胡に兵を進め、胤直、胤宣父子を自刃に追い込んで宗家を滅ぼしてしまった。 千葉宗家の家督は康胤が奪ったが、翌年の康正二年(1456)には幕府の追討軍(東常縁/千葉六党東氏の子孫)によって子の胤持共々討たれてしまった。その後、康胤の後継として子とされる輔胤が継いで猪鼻城に入ったとされるが、文明年間(1469-86)には本佐倉城(印旛郡酒々井町)を築いてそちらへ移った。その後、佐倉千葉氏は八代続いたがやがて後北条氏の支配下に置かれ、天正十八年(1590)にはついに豊臣秀吉によって小田原城落城とともに滅亡してしまう。 猪鼻城は発掘調査の結果から鎌倉期の出土遺物が見られないことから、戦国期に整備されたものとされ、馬加氏と原氏が千葉宗家を滅ぼした後に整備したものと見られている。その後も原氏によって維持され続けたとされているが、詳細な城史はよく分からない。なお、鎌倉期の千葉氏の居館は亥鼻山の北西、都川の対岸でかつて御殿跡と呼ばれた千葉地方裁判所のあたりに比定されている。 現在は主郭に土塁跡の遺構が見られる。主郭の北側の三郭には神明社があり、物見台跡とされている。そして二郭には模擬天守の資料館が建てられている。その他各種の石碑が公園内に建てられ、桜の時期には多くの人々で賑わうようだ。 |

▲模擬天守(郷土資料館)東側の駐車場。 |

▲模擬天守南側。 |

▲「千葉開府850年記念碑」昭和51年(1976)が千葉常重開府から850年になる。 |

▲模擬天守東側正面入り口。かつての二郭である。 |

▲模擬天守前の千葉常胤の像。 |

▲大空に鏑矢を放つ千葉介常胤。 |

▲猪鼻城跡の説明板。 |

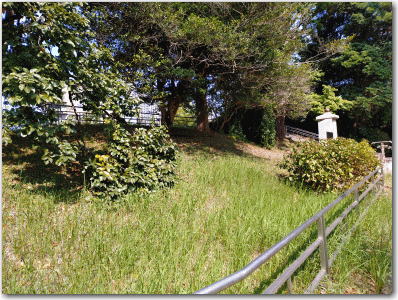

▲主郭南側の土塁跡。 |

▲土塁跡。 |

▲主郭と三郭の間の窪地は堀跡である。 |

▲三郭の神明社はかつて物見台であったとされる。 |

▲三郭に建つ城址碑。 |

| ----備考---- | |

|---|---|

| 訪問年月日 | 2025年8月23日 |

| 主要参考資料 | 「日本城郭総覧」他 |