(いいだじょう)

(いいだじょう)

町指定史跡

周智郡森町飯田

▲飯田城は天文(1532-55)の頃、山内通泰が古城を崇信寺に寄進して当所に

山城を築いて移ったとされる。永禄十二年(1569)徳川勢に攻められて落城した。

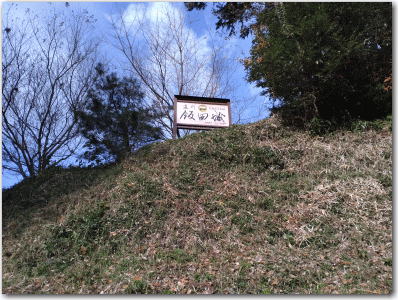

(写真・飯田城址入口/2024年)

国人山内氏、

玉砕の城

| 飯田荘(現森町の中・東部)における山内氏の登場は鎌倉期に遡る。三倉川の西俣に居館を構えたのに始まり、しだいに南下して大鳥居に城(天方本城)を築いた。 さらに室町初期には天方郷から飯田郷へ進出して城(飯田古城、現・崇信寺)を築いた。この時の当主は山内対馬守道美であるとされている。「崇信寺縁記」には、 「道美公はもと同国天方城を居城となす。武略を以って飯田荘を取る」 とある。武略という言葉から道美の武人としての気迫が伝わってくる。同時に城内(飯田古城)に崇信寺を創建して禅に帰依した信仰の人でもあった。 その道美の没したのが応永三十二年(1425)で、その後の山内氏の動静は糢糊としている。道美の後、久通、通泰と続く。 大和守通泰が山内家当主となったのは天文十四年(1545)であろうとされている。そしてここ要害の地に新城を築いたのもこの頃であると「森町史」は推測している。 永禄十二年(1569)には徳川家康による遠江平定が急速に進み、国人の大半が徳川方に服属していった。そうした情勢のなかで、通泰は今川への忠節を肯んじようとしなかった。 六月、家康は飯田城攻めの兵を出した。榊原康政、大須賀康高らが先を争うようにして攻め立てた。この戦闘で通泰以下城兵の奮戦もかなわず主従もろとも全員が討死したと「改正三河後風土記」に記されている。つまり、この日が飯田山内氏が地上から消えた一日となったのである。 元亀三年(1572)秋、武田信玄の大軍によって遠江が席捲された際にこの城も落とされ、以後約五年間は武田方の城となっていた。その後再び徳川方によって奪還されたようであるが、もはやこの城が史上にその名をとどめるようなことはなかった。 永禄十二年の落城時、山内氏は滅亡したが通泰の庶子伊織(いおり)が家臣の梅村彦兵衛に伴われて三河国上野山村(豊田市上野町)に隠棲して伝右衛門と称し、現在に至るという。 |

▲城址東側の谷地形。「谷堀」と呼ばれる。(以下2024年再訪時) |

▲飯田城の看板。 |

▲谷堀上段の腰曲輪。 |

▲本曲輪。 |

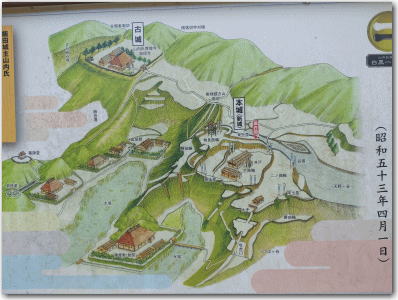

▲縄張の絵図。 |

▲東土塁。 |

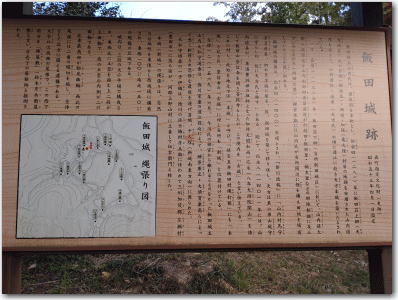

▲物見曲輪に立つ説明板。 |

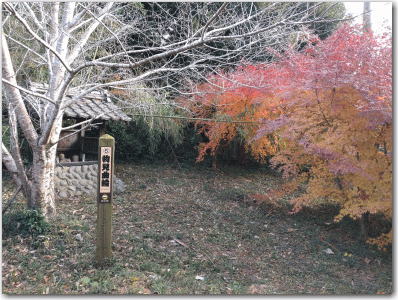

▲物見曲輪。 |

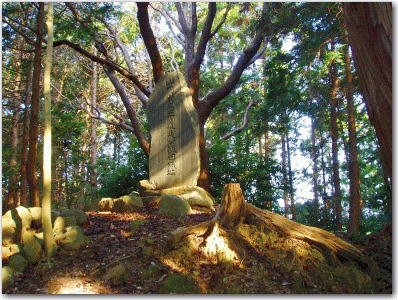

▲城址最高所に建つ城址碑。 |

▲2005年当時は木々に囲まれていた。 |

▲城址入口。駐車スペースも確保されている。 |

▲2005年当時の城址入口。 |