(いいだこじょう)

(いいだこじょう)

周智郡森町飯田

▲飯田古城は室町初期に天方本城から当地に進出した山内道美によって

築かれた館城である。山内氏はここで三代続いたことになっている。

(写真・崇信寺山門)

山内氏三代の古城

|

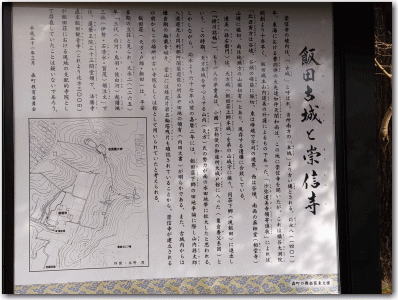

太田川東岸中飯田の段丘上に曹洞宗崇信寺がある。山門前の寺名を刻んだ石柱には飯田城主山内対馬守開基とある。この山内氏は鎌倉期に飯田荘の地頭となり、次第に勢力を拡大して室町期には天方本城を居城とし、国人領主として自立していた。山内対馬守は法名道美として知られている。 山内道美は室町時代初期の人である。すでに鎌倉時代末期には山内一族は本拠地上郷の天方本城から飯田荘下郷(現在の飯田)に進出して水田地帯を確保していた。そこで道美は意を決して下郷飯田へ居城を移し、経済基盤を確固たるものにしたものと思われる。その居城地がここ崇信寺の建つ飯田古城跡なのである。この時、道美は天方本城を弟山城守に譲り、もう一人の弟重美は円田(一宮荘)の大城戸館に入ったという。道美の飯田城を古城と呼び、後に南方に築かれた飯田城を新城とされている。 応永八年(1401)、山内道美は久野(袋井市久野)に草庵を結んでいた禅僧如仲天誾(じょちゅうてんぎん)を招いて崇信寺を建立した。この時に建立された崇信寺は現在地ではなく、北450mほどのところである。今でもそこには如仲井戸と呼ばれる史跡が保存されており、その西側に建立されたと伝えられている。応永三十二年(1425)に道美は没した。 道美の後を継いだのは子の対馬守久通であるが、彼の事績はおろか生没年さえもわからない。ただひとつ、長禄元年(1457)に崇信寺にて父道美の三十三回忌の法要を営んだことのみが伝えられているに過ぎない。 そして最後の当主となったのが大和守通泰である。道美・久通・通泰と飯田の山内氏は三代続いて最後のときを迎える。しかし、久通と通泰の間には百年ほどの開きがあり不自然であることが指摘されているが今後の研究に待つほかなさそうである。 ともあれ、通泰は天文十四年(1545)に崇信寺に寺領寄進状を発しており、この頃に新城(飯田城)を築いて移ったものと見られている。永禄十二年(1569)六月、新城(飯田城)は徳川勢に攻められて落城、通泰以下悉くが討死して滅んだ。 現在、道美の築いた居城(飯田古城)跡には崇信寺が建っているが、本堂の西側一帯には土塁跡が残っている。また境内墓地内には山内氏三代の五輪塔が史跡として保存されている。 |

▲山門前崇信寺石柱に飯田城主山内対馬守開基とある。 |

▲説明板。 |

▲崇信寺の本堂。 |

▲本堂西側の土塁跡。 |

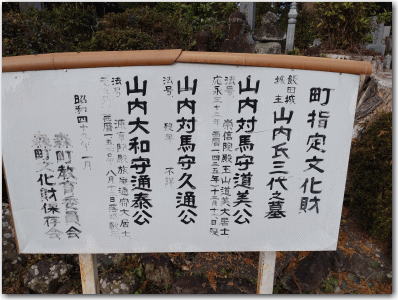

▲山内氏三代の墓。 |

▲三代の墓は森町指定の文化財となっている。 |

| ----備考---- | |

|---|---|

| 訪問年月日 | 2024年12月19日 |

| 主要参考資料 | 「静岡県の城跡」 |

| ↑ | 「遠江武将物語」他 |