(おおきどやかた)

(おおきどやかた)

町指定史跡

周智郡森町円田

▲大城戸館は一宮小国神社へ参向する勅使が宿泊する御座所となった所である。

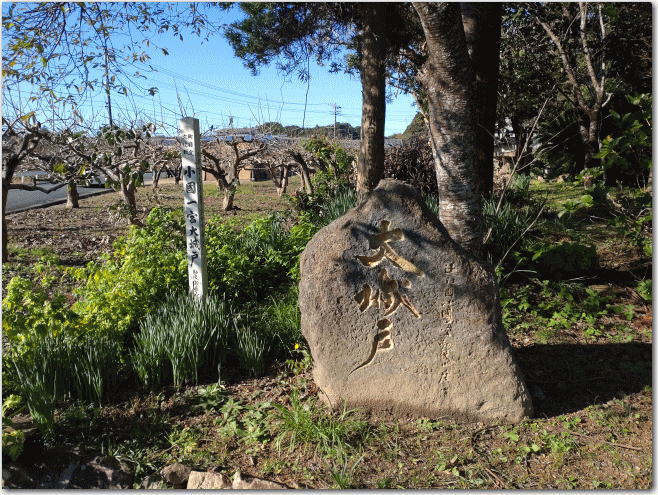

(写真・大城戸の碑)

勅使の御座所

|

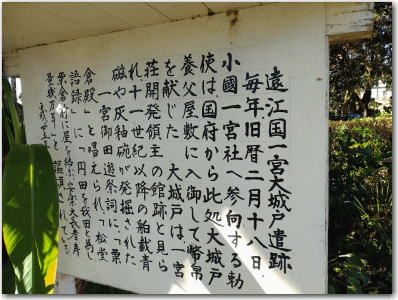

周智郡森町の県道40号線円田交差点の南南東約190mのところに「大城戸」と彫られた石碑が建つ白髭神社がある。この神社の周辺はかつて国府から小国神社へ参向して幣帛を献ずる勅使の御座所となった所で、大城戸屋敷または養父(やぶ)屋敷と呼ばれた。 小国神社が遠江国一宮として定着した平安中期の永保二年(1082)、清原則房が小国社神主職に補任されて下向した。清原氏は散在する神田の円田化(他領を含めない一円の社領で租税免除と領民支配を国府が認める)を進め、農業用水を整備して水田を開いた開発領主であったとされる。この清原氏がここ大城戸に館を構えたと思われ、深養父(ふかやぶ)と称され、後に粟倉殿と呼ばれた。 また、小国神社の御祭神は出雲大社の大国主命であり、出雲国造(くにのみやっこ)の流れの社家(神人)である北島孫左衛門家が当所にあった。一宮神事の際には下向した勅使がこの北嶋氏の屋敷を宿所としたことから「大家戸(おおけのと)」と言われたという。 戦国の一時期、一宮荘の領主武藤刑部氏定(草ケ谷城)が武田氏に属した。元亀三年(1572)、武田信玄は遠江に軍勢を進めて二俣城を攻めた。この際に武田勢は武藤氏の領域から天竜川に至る地域に数多くの城砦を整備したとされている。大城戸館の西側山上の粟倉城もそのひとつとされ、武田勢の前線基地として両所は一体化したものであったとも見られている。 |

▲一宮末社白髭神社入口。 |

▲説明板。 |

▲白髭神社。 |

▲勅使井戸と石碑。 |

▲北嶋氏近世母屋敷跡。 |

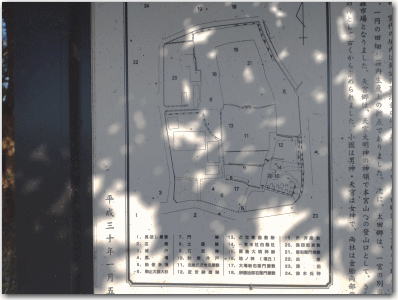

▲説明板の館跡の図。 |

▲東側の土塁跡。 |

▲北側土塁跡。茶畑となっている。 |

| ----備考---- | |

|---|---|

| 訪問年月日 | 2024年11月28日 |

| 主要参考資料 | 「静岡県の城跡」他 |