(さいごうしやかた)

(さいごうしやかた)

掛川市上西郷

▲西郷氏館は戸塚忠春の娘で二代将軍秀忠の生母となった西郷局の生誕地とされている。

(写真・館跡の標柱と説明板)

西郷局の生誕地

|

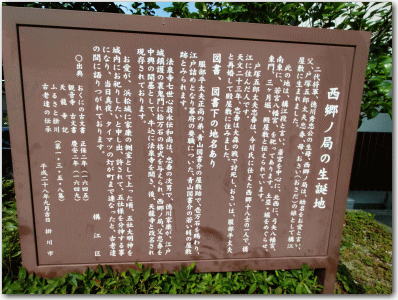

掛川市上西郷の構江地区の公民館前に「西郷ノ局の生誕地」という説明板と史跡標柱が立っている。標柱の表面には「二代将軍徳川秀忠公の生母西郷ノ局生誕の地」とあり、横の面には「厳父戸塚五郎太夫忠春の居館跡」とある。つまり、ここは西郷十八士のひとり戸塚忠春の館跡であり、ここで忠春の娘であるお愛、後の西郷ノ局が生まれた場所なのである。 戸塚忠春の妻は東三河月ヶ谷城主の西郷正勝の娘でお貞という。一介の地侍に過ぎない戸塚氏に城持ちの豪族西郷氏とは不釣り合いであるとも言われるが、一説には駿遠三を統べて絶頂期にあった今川義元による縁組であったとされる。 戸塚忠春には先妻の嫡男忠家がおり、後妻のお貞は天文二十一年(1552)にお愛を生んだ。この翌々年の天文二十三年(1554)、忠春は戦で討死してしまう。遠江国大森の戦いであるとも駿河国富士方面の刈屋川で後北条勢、または武田勢との戦いで討死したとされる。甲・相・駿三国同盟下で戦があったとも思われぬが、ともかく忠春は死んでしまう。 夫を亡くしたお貞は幼いお愛を連れて服部平太夫正尚に嫁いだ。服部正尚は伊賀忍者の出身で遠江国掛塚(磐田市)に住んでいた。やがて月日が過ぎて年頃となったお愛は永禄十一年(1568)、母の実家である西郷清員(正勝次男)の甥義勝に嫁いだ。やがて一女一男(勝忠)をもうけたが元亀二年(1571)、東三河に勢力を伸ばした武田勢の秋山虎繁との戦い(新城市竹広)で義勝は討死してしまった。お愛は再び服部家に戻ったとされる。 この当時、徳川家康は浜松城を居城として武田勢との戦いに明け暮れていた。天正六年(1578)、家康は田中城(藤枝市)攻めの帰りに掛塚の服部正尚の館に立ち寄り、そこでお愛を見初めたと伝えられている。 その後、御存知のようにお愛は西郷局と呼ばれて家康の側室となり、二代将軍となる秀忠そして尾張清州藩主となる忠吉を浜松城で生んだ。そして天正十七年(1612)、西郷局は三十八歳の短い生涯を終えた。 ちなみに、お愛と西郷義勝の子の勝忠は紀州藩徳川頼宣に仕えた。お愛の父戸塚忠春の嫡男忠家は薩摩守忠吉に仕えて忍城代を勤めた。お愛の母の再嫁した服部正尚は天正十年(1582)の伊賀越えの際に家康の身辺警護にあたっており、この時正尚は家康に変装のための蓑と笠を用意したことから蓑笠之助の名を与えられた。 ところでお愛の生まれた西郷屋敷(西郷氏館)はその後、戸塚忠春の妹が守り、その死後は妹の子於国が屋敷を守ったという。 現在、館跡には公民館が建ち、標柱と説明板があるのみであるが、倉真川の対岸の観音寺跡には戸塚忠春と於国の墓が残されており、戦国の歴史を今に伝えている。 |

▲構江公民館。 |

▲公民館前の説明板と標柱。 |

▲この地を西郷局の生誕地とする説明板。 |

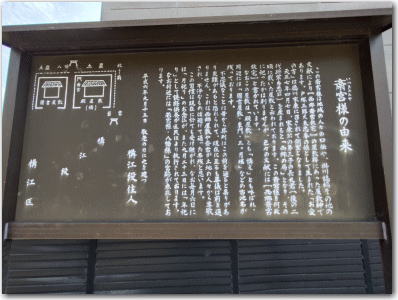

▲西郷斎宮。 |

▲斎宮は西郷屋敷の屋敷神とされるが祀られた理由は不明とされている。。 |

▲館跡の西側倉真川の対岸に観音寺跡の公園がある。 |

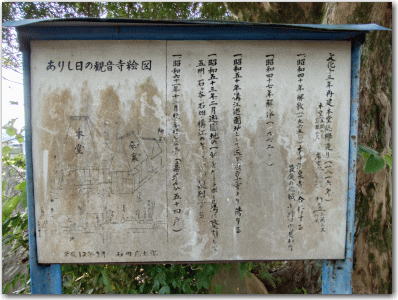

▲観音寺絵図。昭和40年解散、47年解体とある。 |

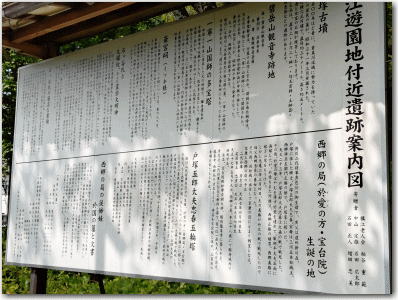

▲観音寺跡周辺の遺跡案内。 |

▲遺跡案内図。 |

▲観音寺は西郷氏や戸塚氏の菩提寺とされる。この墓塔と供養塔は西郷局の父、戸塚忠春のものである。 |

▲戸塚忠春の墓塔の裏にある於国の墓。 |

▲観音寺跡の東側を流れる倉真川。 |

| ----備考---- | |

|---|---|

| 訪問年月日 | 2025年8月5日 |

| 主要参考資料 | 「掛川誌稿」他 |