(かつまたじょう)

(かつまたじょう)

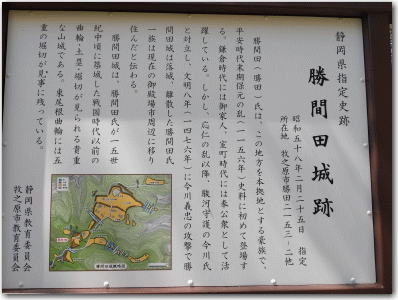

県指定史跡

牧之原市勝田

▲ 城址本曲輪跡。説明板、城址碑、城跡寄進の碑、祠などが設けられている。

(写真・本城曲輪に建つ城址碑/2025)

戦国遠江、

文明の乱

| 勝間田氏(勝田と書いてもかつまたと読む)は横地氏(横地城)とともに東遠土着の国人として知られているが、滅びた側の宿命であろうか、その詳細は不明な点が多い。それでも史上に幾度かその名を残しており、それをたどることで勝間田氏の生き様を垣間見ることができる。 勝間田氏は横地氏の四代目太郎長重の子平三郎成長を初代としている。成長は、保元の乱では源義朝に属してその名を留めたが、平治の乱後には逼塞を余儀なくされた。平家滅亡後、成長は鎌倉の御家人として信任を得たが、建久六年(1195)十二月に闘乱刃傷事件を起こして領地を没収されてしまった。以後、しばらくは勝間田氏の名は歴史の陰に埋もれて出てこない。 その後、武将勝間田氏の名が登場するのは乱闘事件から百三十年後の南北朝時代である。北朝足利方に勝間田彦太郎入道、南朝楠方に勝間田左衛門尉直幸の名があった。これは一族が分裂したというより、一族存続のために両陣営に分かれたものであろう。 ここ勝間田城が築城されたのはこの頃のことと見られている。城址研究者によれば築城様式の相違から南北朝・室町初期に築かれた部分と戦国期に入ってから増築された部分とに分けられるとしている。 その初期に築かれた部分、つまり本曲輪とそれに付帯する曲輪群がそれであるが、これは楠正成とともに勝間田直幸の立て籠もった千早城に規模の違いはあるものの類似していると云われている。 二の曲輪と三の曲輪はその後増築された部分で、武田氏によって築かれたとも、また勝間田氏が今川氏との戦闘に備えたものであるとも云われている。 さて南北朝の戦乱は治まったものの幕府内の権力争いはやがて全国を争乱の渦へと巻き込むこととなって行く。応永の乱、永享の乱で勝間田氏は幕府方として奮戦、その名を留めている。 勝間田氏は一貫して幕府方にあって活躍していた。応仁の乱勃発時においても勝間田氏は今川義忠とともに東軍細川方として在京していた。ところがこの頃すでに勝間田の当主修理亮の心は今川から離れていたのである。 修理亮は京の陣を引き払い帰郷してしまった。帰郷の直接の要因は定かでないが目的は察せられる。国許における戦乱に備えるためである。 今川義忠の遠江に対する執着は根強く、在地領主としての勝間田氏にとっては脅威的な存在となっていたのである。 これより先、寛正六年(1465)八月に勝間田修理亮は将軍の上意によって横地氏とともに見付(磐田市)の狩野氏を討ち取り、感状を授かったことがある。ところが見付城には今川一族の堀越貞延が入ったのである。血を流して戦った修理亮らは獲物を横取りされたようなものであった。こうしたことも横地・勝間田氏が今川と敵対するに至った遠因であったと思われる。 帰郷して武備を整えていた横地、勝間田両氏がついに決起する時がきた。文明七年(1475)、堀越貞延が兵を率いて見付を発ち東海道を下るとの報せに、これを待ち受け討ち取ることを決したのである。 横勝両軍は小夜の山口に待ち伏せた。兵の数は堀越軍の方が多い。横勝軍は巧みに谷間に誘い込み両側の高所から攻め立て、これを壊滅させてしまった。無論、堀越貞延も討ち取った。 翌文明八年、斯波氏との連携を考えたのか、修理亮らは見付城に陣を構えて今川義忠の来襲に備えた。 春、義忠は五百余騎を率いて見付城に殺到した。七日にわたり昼夜の別なく攻め立てたと云われているからかなり強引な攻め方であったのであろう。ついに修理亮らは力尽きて討死、落城した。 義忠は返す刀で横地城、勝間田城を攻め落して両氏を根絶やしにするために東遠に向かった(小和田哲男著「今川一族」)。ところが夜中、塩買坂にさしかかったところで横勝の残党に襲われ、義忠は流れ矢を脇に受けて死んでしまった。 今川の当主を倒したとはいえ一族の主だった者を失った横勝両氏の一党は離散するほかなかった。明応の頃(1490年代)勝間田播摩守が横岡城の鶴見因幡守とともに松葉城の河合氏を討ったことが記録に残されているが、その後は歴史に登場することはなかった。 |

▲勝間田城跡の登山口駐車場(2025)。 |

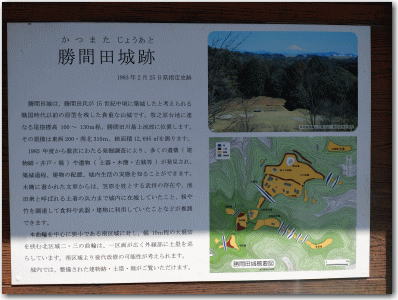

▲説明板(2025)。 |

▲説明板の縄張図(2025)。 |

▲駐車場からの案内図(2025)。 |

▲舗装道路を登る(2025)。 |

▲やがて通行止めとなるが徒歩通行はOKである(2025)。 |

▲すぐに出曲輪跡。現状は茶畑である(2025)。 |

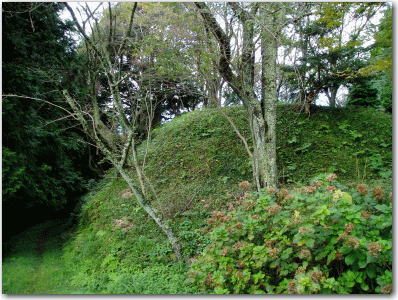

▲さらに進むと左手に三の曲輪の法面が迫る(2025)。 |

▲三の曲輪の入口に建つ城址碑(2025)。 |

▲2006年当時の城址碑。周囲は山林であった(2006)。 |

▲三の曲輪。水たまりは馬洗い場と呼ばれている(2025)。 |

▲三の曲輪(2025)。 |

▲二の曲輪への入口(2025)。 |

▲同じく2006年当時の二の曲輪への入口。整備状況の違いが分かる(2006)。 |

▲二の曲輪(2025)。 |

▲二の曲輪から見た東尾根曲輪の斜面(2025)。 |

▲二の曲輪南側の堀切(2025)。 |

▲同じく2006年当時の堀切(2006)。 |

▲本城曲輪下から二の曲輪を見る(2025)。 |

▲本城曲輪下の和歌の碑。この和歌を詠んだ藤原長清とは当城主勝間田長清のことで鎌倉後期の武士である(2025)。 |

▲本城曲輪の北側に接する北尾根曲輪(2025)。 |

▲本城曲輪の東側に接する東尾根曲輪(2025)。 |

▲本城曲輪(2025)。 |

▲同じく2006年当時の本城曲輪(2006)。 |

▲本城曲輪南側の土塁(2025)。 |

▲説明板(2025)。 |

▲本曲輪南側の土塁(2006)。 |

▲二の曲輪の建物の礎石跡。ここには兵糧蔵などの建造物が建っていたようである(2006)。 |

| ----備考---- | |

|---|---|

| 訪問年月日 | 2006年10月7日 |

| 再訪年月日 | 2025年4月17日 |

| 主要参考資料 | 「静岡県の城跡」他 |