(とおとうみづか)

(とおとうみづか)

掛川市久保1町目

▲遠江塚は掛川城主松平定勝の嫡男定吉が叔父徳川家康

の不興を買ったことを苦に自刃、その葬儀の地である。

(写真・塚と五輪塔を囲む石柵)

口惜しき自刃

|

掛川駅南口から西へ700mほどの住宅街のなかに古木の生い茂る一画がある。南面に出入口があり、「旧跡 遠江塚」の石碑が建てられている。域内に入ると中央に三つ葉葵紋の扉と石柵に囲まれた古い五輪塔が一基据えられている。古くから「遠江塚」と呼ばれてきた松平遠江守定吉の墳墓である。定吉は掛川城主松平隠岐守定勝の嫡男で、若くして自刃に至り、ここに葬られたという。 父である松平定勝は阿久比城主久松俊勝、母は徳川家康の生母於大の方で、家康とは異父弟となる。関ヶ原合戦時、定勝は掛川城の守備を任され、翌年の慶長六年(1601)に掛川城三万石の藩主となる。慶長十二年(1607)、定勝は伏見城代となって移り、掛川藩は次男定行が継いだ。 慶長八年(1603)十一月十一日、定勝が藩主の時である。嫡男定吉は若干十九歳の若武者であったが、家康の不興を買ったために口惜しさの余りに自害して果てた。自害に至った理由はいくつかの説が伝えられている。江戸後期の享和三年(1803)に掛川城下の商人兵頭庄右衛門が著した「遠江古蹟圖繪(とおとうみこせきずえ)」には「遠江塚」の項があり、定吉自害にまつわる当時の伝承が以下のようにまとめられている。 「神君御在世の時分、荒井今切の海(浜名湖)を御同船にて渡らせ給う。その時船中諸大名並び居て、あの雲井遙かに飛ぶ鳥を射落とす弓の上手、当時有るべきやと云ふ。その時、遠江守(定吉)有り合せ候ふ半弓を取り出だし、彼の鳥を一矢に射落とす。船中大いに感じて誉めける。神君、遠江守を近く召され、今の飛ぶ鳥を射落すは誰か云ひ附けなりやと問ひ給ふ。遠江守答へて、仰せ有らずとも、飛鳥は常に射損ずる事決してこれなく候間、仕り候なり、と答へ申し上ぐる。神君聞召し、それは甚だ粗忽の至り、万一射損ずるならば、弓矢の恥辱。甚だ危ふき事はなさざる事なり、と以後嗜むべしと以ての外の御機嫌御損じ、案に相違し御前を去り、その夜は掛川御止宿なり。」とある。 定吉は狙い違わず飛鳥を射落としたことで家康から褒められるものと思いきや、「粗忽である」と家康は機嫌を損じたというのである。その夜、家康一行は掛川宿にて宿泊となった。定吉は夜町裏に出て家康の機嫌を損じたことを苦にして自決、近習の侍二十余人残らず殉死したと同書は記している。 さらに同書は定吉の菩提所である真如寺(掛川市仁藤)の和尚の話として「飛鳥の事は偽説」であり、別説のあることも記している。定吉が遠江守を名乗るのは「遠江国を横領せんとの存念」であるとし、家康の御心に叶わず不和となったとあり、また関ヶ原の合戦時に若年を理由に従軍が許されなかったことで「侮られしこそ口惜しき」とて真如寺に於いて切腹したとされる。 ともあれ、父定勝は城内での葬儀をはばかって城下の下俣村に二十五間(45.5m)四面の縄張りをしてそこで葬儀を行った。その葬儀の地が「遠江塚」として今日に至っているのである。 |

▲住宅街のなかに古木生い茂る一画がある。 |

▲入口は南面に設けられている。 |

▲入口に建つ「旧跡 遠江塚」の碑。周りの枝葉に覆われて碑面が見えにくい。 |

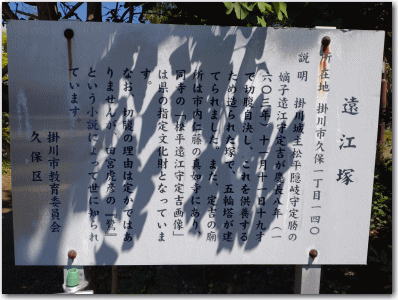

▲同じく碑の前に立てられた説明板。 |

▲塚の周囲は石垣などで整備されている。訪問時は古木の枝が切り払われた後で、春の日差しが五輪塔を照らしていた。 |

▲遠江守定吉の五輪塔は石柵の中にある。 |

| ----備考---- | |

|---|---|

| 訪問年月日 | 2025年4月29日 |

| 主要参考資料 | 「遠江古蹟圖繪」 |

| ↑ | 「掛川城物語」他 |