(えまかがのかみぼしょ)

(えまかがのかみぼしょ)

浜松市中央区上島7-8

▲江馬加賀守墓所は引馬城の戦いに際して城内で

討死した江馬加賀守時成を埋葬したところである。

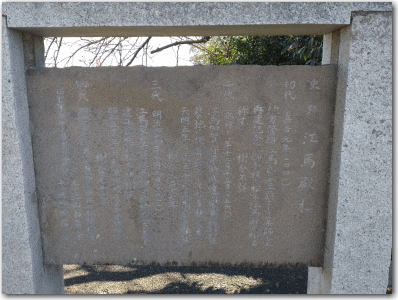

(写真・江馬加賀守の墓碑)

引馬城落城と江馬殿松

|

浜松市中央区上島の北部に赤池山白華寺という黄檗宗の寺院がある。本堂である薬師堂の前の階段下に「旧跡江馬加賀守平時成之墓・江馬殿松」の碑が建っている。明治以前は光福寺という真言宗の寺院であった。「遠江国風土記伝(寛政十年/1798内山真龍)」に光福寺背後に「江間加賀之墓所」があり「江間殿松」と呼ばれていることが記されている。江間=江馬である。 江馬加賀守時成は早出(さで)村(中央区早出町)に屋敷があったとされ、引馬城主飯尾豊前守連龍に仕える重臣であった。永禄五年(1562)頃、飯尾豊前守は今川を見限って徳川方に通じた。永禄七年(1564)、今川氏真は飯尾討伐の軍勢を引馬城に向かわせ、激しく攻め立てた。しかし今川の大将新野左馬之助(左馬武神社)が討死したため氏真は兵を退いた。翌永禄八年(1565)、氏真は和議と称して飯尾豊前守を駿府に呼び出し、謀殺してしまった。 城主を失った引馬城では飯尾豊前守の妻お田鶴の方が女ながらに城主となり、江馬加賀守時成と江馬安芸守泰顕の二人の重臣が城を守った。 永禄十一年(1568)暮、武田信玄が駿河へ進攻、同時に徳川家康が三河から遠江へ進攻した。遠江へ駒を進めた家康は井伊谷から一挙に引馬城へと殺到した。この時城内では武田方に付こうとする江馬安芸守とあくまで徳川方に付こうとする江馬加賀守の間で仲違いが起きていた。徳川勢が城に迫るのを見てあせった江馬安芸守は徳川に内通しようとする江馬加賀守を討取ってしまったのである。ところが今度は江馬加賀守の家来小野田彦右衛門が主人の仇とばかりに江馬安芸守を斬り殺してしまったのである。 両江馬の重臣を失った引馬城は気丈にもお田鶴の方が武装して支えた。家康は明け渡しを要求したが、お田鶴の方はこれを拒んで侍女らを引き連れて打って出た。女城主以下、壮絶な最期を遂げ、城は落ちた。家康は彼女らのために塚を築き、椿を植えて弔ったとされる(椿姫観音)。 ところで江馬安芸守に討たれた江馬加賀守の遺体は赤池村の光福寺の山の上に埋葬され、塚の印として松が植えられた。この松が後に「江馬殿松」と呼ばれたという。また、早出の江馬屋敷から腕試しとて三方原台地上にそびえ立つ大松に向けて矢を放ち、狙い違わず松に命中したのでこの松を「江馬殿松」と言うようになったとも言われている。 ちなみに現在の松は四代目で昭和五十七年(1982)植樹のもので、江馬加賀守が討死した際に植えられた松は二代目とされている。嘉吉元年(1441)に江間氏の霊跡として薬師堂再建記念に植えた松が初代とされており、江馬加賀守討死の百二十年以上前にはすでに江間氏が当地域を支配していたものと思われる。 |

▲百華寺参道の両側に石柱碑が建っている。 |

▲向って左が「旧跡江馬加賀守平時成之墓・江馬殿松」の碑。 |

▲向って右が「史蹟俊光将軍誕生之旧蹟」の碑。俊光将軍とは坂上田村麻呂が赤蛇の化身に産ませた子で、後に俊光将軍がこの地を訪れた際に荒れる海に母の形見の玉を投げ入れると海が静まったという。 |

▲百華寺薬師堂。眼病祈願成就の霊験あらたかなりと言われ、江馬加賀守も眼病平癒を祈願したという。 |

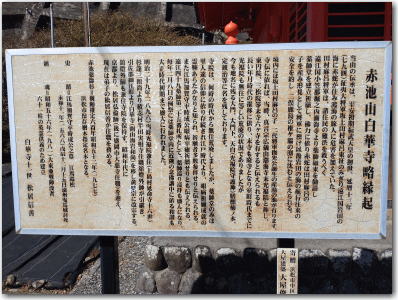

▲百華寺略縁起。 |

▲百華寺の裏の台地上から上島の市街地を見る。 |

▲台地上の江馬加賀守の墓碑。 |

▲墓碑のすぐ近くの「江馬殿松」。 |

▲「江馬殿松」の説明板。 |

▲「江馬殿松」のある広場は駐車場となっている。 |

| ----備考---- | |

|---|---|

| 訪問年月日 | 2025年3月20日 |

| 主要参考資料 | 「浜松の史跡」他 |