(きがじんや)

(きがじんや)

浜松市浜名区細江町気賀上町

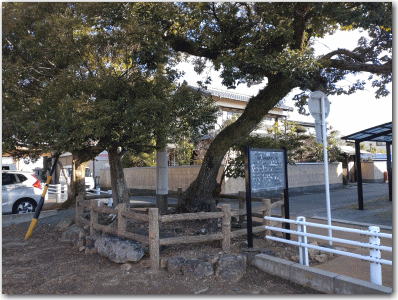

▲ 陣屋跡に残る椎の木。「江戸椎」と呼ばれる。実が大きく、毎年幕府へ献上されていた。

(写真・陣屋跡の椎の古木/2025)

姫街道の関を

守りて二百五十年

| 遠江における近藤氏の祖となるのが近藤石見守康用である。永禄十一年(1568)、徳川家康の遠州入りの際に活躍した井伊谷三人衆のひとりである。康用の「康」は家康の一字で、遠州入りの際に許されたものである。所領も井伊谷を中心とした浜名湖北部が与えられ、その子孫はそれぞれ独立して金指、井伊谷、気賀、大谷、花平に分立、五近藤として栄えた。 ここ気賀近藤氏の祖は康用の子秀用の次男用可である。元和元年(1615)、五千石の領地をもって気賀に陣屋を構えたのがはじまりである。気賀に関所が設けられたのは慶長六年(1601)であるが元和年間からは旗本近藤氏が代々関守となり、明治二年(1869)の関所廃止にいたるまで約二百五十年間十二代が続いた。 六代目縫殿助用隋(もちゆき)は宝永四年(1707)の大地震で田畑が海水に浸かり不毛の地となってしまったことで塩に強い藺草の栽培を導入したことで知られている。明和三年(1726)、豊後国から取り寄せた藺草の栽培は、その後の地域産業の振興に大きく寄与した。この藺草は畳表の原料として昭和二十年代頃までこの地方の特産物であった。 また七代目用和は刀工としても知られている。 現在、陣屋跡には椎の木だけが残って往時を偲ばせている。 |

▲この椎の古木の北側は小学校となっているがかつての御殿跡である(2025)。 |

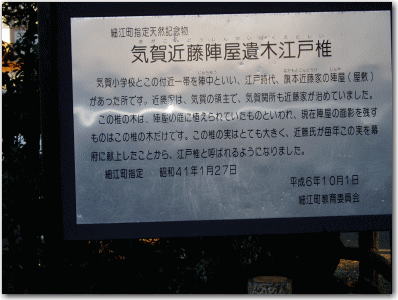

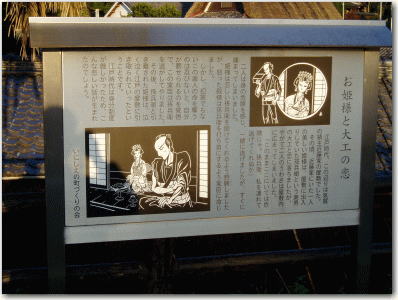

▲説明板(2004)。 |

▲近藤家の御姫様と大工の悲恋物語が伝えられている(2004)。 |

▲椎の古木の南側。下り坂になっており陣屋が周辺より高台になっていたことが分かる(2025)。 |

▲気賀関所は陣屋に隣接していた(2004)。 |

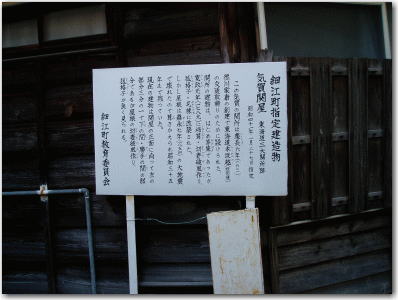

▲現存する本番所の一部。屋根の三分の一ほどが残っている(2004)。 |

▲気賀関の説明板(2004)。 |

▲関所跡の西600mほどの行政センター付近に復元された関所(2004)。 |

| ----備考---- | |

|---|---|

| 訪問年月日 | 2004年11月7日 |

| 再訪年月日 | 2025年1月9日 |

| 主要参考資料 | 「静岡県の中世城館跡」 |