(ひつるぎさんとりで)

(ひつるぎさんとりで)

菊川市富田

▲火剣山砦は徳川家康が諏訪原城攻略の際に本陣を構えた砦跡である。

(写真・中央の最高峰が砦のある火剣山)

諏訪原城を眼下に

|

島田市菊川に武田勝頼が天正元年(1573)に高天神城攻略の後方支援のために築いた諏訪原城があり、この城の約1.4km南西にあるのが標高282mの火剣山である。天正三年(1575)、諏訪原城攻略のために徳川家康はこの火剣山の山頂に陣取ったことが伝えられている。 山頂には奈良時代の僧行基が山頂に至り小庵を結んで彫ったという火剣坊大権現を本尊とする御堂が建っている。その南側一段下がった広場には東屋(休憩所)が建っているが、ここはかつて富田山光龍寺という山岳寺院の跡地である。歴史は古そうな信仰の山であるが、戦国当時の様子はよく分からない。 永禄十一年(1568)十二月、武田信玄は駿河国へ、徳川家康は遠江国へ同時に軍を進めた。両軍の一部はたちまち大井川に至り、武田の一隊は渡河して遠江に侵入、小山に砦(小山城)を設けたために徳川方と衝突した。この時に徳川方が火剣山に砦を構えたとされる。永禄十二年(1569)三月に家康は大村弥兵衛高信に「今度於金薬師、別而依有奉公…」と感状を与えている。金薬師とは火剣山の別称である。ちなみに大村弥兵衛は今川氏真の旧臣で、家康の遠江進出に際して徳川方に付いたものである。その後、大村家は紀州徳川家に代々仕えた。 武田と徳川の戦いは激しさを増し、元亀三年(1572)の三方原合戦で家康は惨敗した。この翌年(天正元年/1573)、信玄は没したが後継の武田勝頼は大井川を越えて諏訪原城を築いた。高天神城攻略の拠点としてである。 この頃、家康は東遠の国衆を小笠原長忠の麾下に加えて高天神城の守りを固めていた。武田方が諏訪原城を築いたことに対して高天神城主小笠原長忠は五百人を率いて物見に出発した。威力偵察である。この時、長忠は一隊を火剣山に置いて狼煙を上げさせて敵の動静を窺ったと言われている。ちなみにこの五百の隊のなかに大村弥兵衛の名が入っている(「遠州高天神城実戦記」)。 天正二年(1574)六月、武田勝頼の猛攻により高天神城は落城した。翌、天正三年(1575)五月、長篠・設楽原の戦いで織田・徳川の連合軍の前に武田勝頼は惨敗した。これを機に家康は諏訪原城攻めに取り掛かった。 六月、東海道小夜の中山に進出した家康は鳥居元忠を道案内として火剣山に本陣を置き、眼下の諏訪原城を見張った。当初、戦いは小夜の中山を下った菊川宿辺りで激戦となったようだ。武田勢は一隊を火剣山南東に迂回させたために家康は火剣山を撤収して小夜の中山久遠寺に陣を移したらしい。七月、家康は諏訪原城を包囲して昼夜攻め立て、八月には城兵が夜陰に紛れて城を脱出、小山城に退いて城は落城した。 |

▲火剣山キャンプ場入口から170mほど進むと火剣坊左折の案内板がある。 |

▲茶畑の中を進み、やがて林道となる。車とのすれ違いには注意である。 |

▲左折の案内板から10分ほどで駐車場である。 |

▲火剣坊参道入口。登山開始。 |

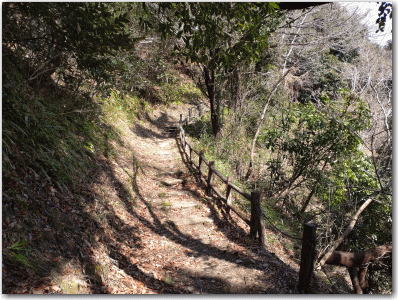

▲登山道は整備されている。 |

▲火剣坊大権現の鳥居。ここから砦の主要部になる。 |

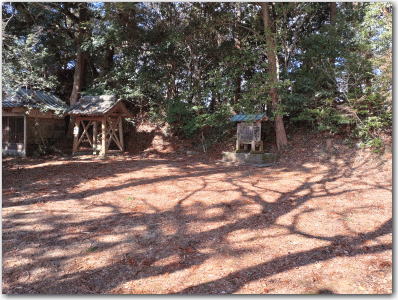

▲山頂の南側一段下の広場。かつて光龍寺があった。 |

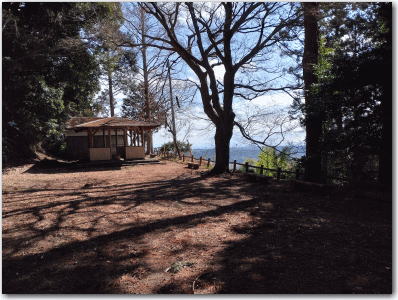

▲光龍寺跡に建てられた休憩所。 |

▲休憩所からの展望。遠くには駿河湾が見える。残念ながらここからは諏訪原城跡は見えない。 |

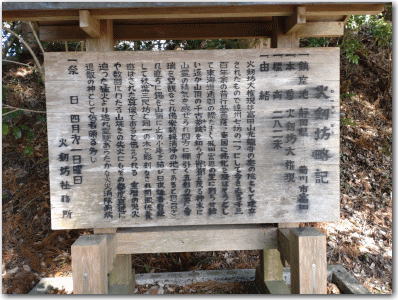

▲火剣坊の由来。 |

▲山頂まであと少しだ。 |

▲山頂の火剣坊大権現堂。 |

▲火剣山の山頂である。 |

▲権現堂の三方を囲む土塁跡。 |

▲権現堂への階段の反対側の曲輪跡。かつて釣鐘堂があった。 |

▲下山途中の展望。やはり諏訪原城跡はよく分からなかった。 |

| ----備考---- | |

|---|---|

| 訪問年月日 | 2025年3月9日 |

| 主要参考資料 | 「静岡県の城跡」 |

| ↑ | 「高天神城実戦記」他 |