(おおがねやしき)

(おおがねやしき)

国指定建造物(主屋、長屋門)

牧之原市片浜

▲大鐘屋敷は越前丸岡城の筆頭家老であった大鐘藤八郎が当地に移住、

帰農して大庄屋となり、江戸中期に現在の主屋、長屋門が建造された。

(写真・大鐘屋敷長屋門)

信長より賜った大鐘姓

|

牧之原市片浜の駿河湾沿岸近くに国指定重要文化財の「大鐘家住宅」がある。主屋と長屋門が江戸中期の建造物であり、大庄屋の遺構として公開されている。別名「花庄屋」とも呼ばれ、初夏の頃には約一万本の紫陽花(あじさい)が咲き誇り、多くの観光客で賑わう。 「大鐘家の歴史概要」によれば先祖・大鐘藤八郎貞綱は近江国の郷士佐々木定政の三子として永禄元年(1558)三河国碧海郡平田庄(岡崎市大和町)に生まれ、幼名を藤八といったとある。 大鐘藤八郎の父佐々木定政は平田庄にて浄土真宗高田派に帰依、出家(妙源寺)して僧名を蓮智といった。元亀二年(1571)蓮智は三人の男子とともに尾張国山田郡高針村(名古屋市名東区高針)の蓮教寺に養子入り、同寺四世となって山田姓を名乗った。長男と次男は出家してそれぞれ同寺五世、六世となった。 三男の山田蔵鱗は「生来武道を好み」と言われ、北隣の下社城出身の柴田勝家と共に織田信長の家臣として出陣していたという。十八歳のとき、天正三年(1575)の越前一向一揆の討伐戦で洪鐘(釣鐘)を陣羽織の紋にして活躍、信長に認められて大鐘の姓を賜ったという。以後、山田蔵鱗改め大鐘藤八郎を名乗ることになった。また、信長の面前で吊鐘を抱え上げ、その多力ぶりに信長から大鐘姓を賜り、旗印に吊鐘を用いたとも言われている。 この年、織田信長は柴田勝家を北ノ庄城に配し、勝家の甥柴田勝豊を丸岡城に置いた。大鐘藤八郎は丸岡城の勝豊に仕えることとなり、後に筆頭家老となった。 天正十年(1582)、柴田勝豊は近江長浜城へ移り、大鐘藤八郎らもこれに従った。しかし、勝家と対立する羽柴秀吉に長浜城を囲まれて勝豊は降伏、大鐘藤八郎ら長浜衆は秀吉方に組み込まれた。賤ヶ岳の戦いでは後半の戦いで柴田方の前田利家らの撤収により孤立した佐久間盛政の隊に対して神明山砦にいた大鐘藤八郎が五百の兵を率いて突進、これを敗走させたと伝えられている。 合戦後の大鐘藤八郎の足取りは不明とされている。一般的には戦後長浜城主となった山内一豊に仕え、天正十八年(1590)に一豊が遠江国掛川城主に移ると藤八郎もこれに従ったとされている。 慶長二年(1597)、大鐘藤八郎貞綱は遠江国榛原郡大磯村(牧之原市片浜)に移住、帰農して太郎兵衛を名乗った。三十九歳であった。山内一豊の命であったのか、または自らの意志で致仕したのか、その帰農の経緯はよく分からない。慶長十年(1605)、四十七歳で没した。 その後、大鐘家は大庄屋として続き、享保(1716-36)の頃に現在の主屋が建造された。大鐘太郎兵衛以降、代々続いて現当主は二十四代目であるという。 |

▲長屋門棟札に「安永十年(1781)二月大磯村」。 |

▲長屋門前に残る田沼街道。石垣は相良城廃城の際に移したものである。 |

▲長屋門の内側。 |

▲主屋。明治二十六年(1893)に瓦葺になった。 |

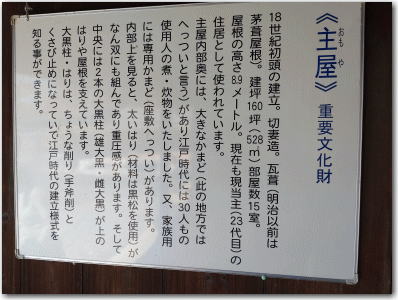

▲説明板。 |

▲主屋内の使用人用の釜土。「へっつい」と呼ぶ。 |

▲主人用の釜。「座敷へっつい」と呼ぶ。 |

▲1月から5月にかけて「つるし雛」が展示されている。 |

▲主屋の裏の蔵。史料館となっている。 |

▲裏山の高台からの展望。駿河湾が目前に迫る。 |

▲売店兼休憩所。 |

▲見学者用駐車場。 |

| ----備考---- | |

|---|---|

| 訪問年月日 | 2025年3月23日 |

| 主要参考資料 | 「大鐘家の歴史概要」他 |