(ふすまじょう)

(ふすまじょう)

周智郡森町一宮

▲伏間城は武徳抗争期の一時期に武田方によって

短期的な陣城として築かれたものと考えられている。

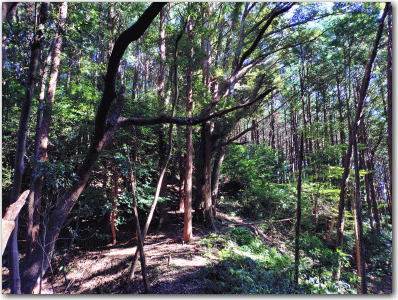

(写真・本曲輪前の一騎駆け)

短期運用の陣城

|

周智郡森町一宮に土豪武藤氏の山城とされる真田城がある。その山城の東隣の丘陵上に近年発見されたのが伏間城である。伏間城に関する史資料は無く具体的な事歴は不明であるが真田城との距離が約300mでもあり、両城ともに関連して運用されたものと考えられている。 一宮代官職を世襲する武藤刑部氏定は永禄十一年(1568)当時に今川氏を見限り、武田氏に臣従した。その後、徳川家康による遠江平定が進行したため、武藤氏定は土地を離れて甲斐へ逃れた。元亀三年(1572)、武田信玄は大軍を率いて遠江へ進攻、二俣城を攻略後さらに三方原合戦にて徳川家康を敗走させた。 この時、武田勢は一宮(森町)から宇刈(袋井市)にかけて兵の駐屯地として片瀬城など数多くの陣城を築いた。伏間城もそのうちの一つであったと考えられている。それらの陣城には先に遠江を徳川勢に追われた武藤氏や土地の地侍らが武田勢と共に展開したものと思われる。 静岡古城研究会によれば「自然地形を活用した完成度の低い構造で、駐屯地として短期間に運用されたことが推定される」とある。運用が短期間となったのは武藤氏らが帰郷して武田勢と共に展開した翌年(1573)には早くも徳川勢による巻き返しによって武田の勢力は駆逐されてしまったからである。信玄の病死によって武田勢は帰国してしまい、武藤氏らは再び遠江を離れざるを得なくなってしまったのである。 |

▲墓苑の裏山が城址である。 |

▲登城口。 |

▲歩き始めてすぐの堀切。 |

▲緩やかな地形が続く。 |

▲急に尾根道が狭くなる一騎駆けの遺構。 |

▲一騎駆けの先に平坦地が確保されている。 |

| ----備考---- | |

|---|---|

| 訪問年月日 | 2025年10月28日 |

| 主要参考資料 | 「静岡県の城跡」他 |