(みくらじょう)

(みくらじょう)

周智郡森町三倉

▲ 三倉川と中村川の合流点にあたる三倉山が城址である。

(写真・城山の全景/2025)

山峡の案内人

| 三倉の地名の初出は今川了俊の著した「難太平記」の建武四年(1337)のくだりである。遠江守護となった初代今川範国が足利尊氏の命を受けてここ三倉山に陣取り、南朝軍と海道所々において合戦したという。 それから一世紀半、今川氏も七代氏親の代となり、戦国大名化しつつあった。後の北条早雲に率いられた強力な今川軍団は遠江を武力で征服、さらに三河にまでその勢力を伸ばした。そしてその支配を継続するために今川家臣の現地配置が推し進められたのである。 このときに、ここ三倉の地頭としてやってきたのが駿河の矢部氏(現・清水市南矢部)一族の定正であった。その後、定正は三倉に土着して三倉山に築城した。そして正時、正貞と代が続いた。時は永禄、元亀となり戦国激動の波はこの山間の僻地にまで押し寄せてきた。孫右衛門正貞と弟の久右衛門宗正は結束して今川を見限り、姓を矢部から三倉に改めて徳川家康に従った。元亀三年(1572)の三方原の合戦にも徳川方として参戦、戦い抜いた。 天正二年(1574)、武田方である天野氏の犬居城攻めには徳川勢の道案内として活躍したはずである。 残念ながらこの時の戦いは連日の大雨で兵糧の補給もままならず、遂に天野軍と周辺の一揆勢の攻勢で家康は敗走を余儀なくされてしまった。三方原合戦に続く二度目の敗走である。家康はここ三倉まで退却したが、さらにより安全な天方城まで退いた。 家康が三倉まで退却していた時、敗走する徳川勢と追撃する武田方天野勢が三倉川の上流約1.5kmの一ノ瀬(一ノ瀬古戦場)という所で激しい戦いとなり、徳川家臣が多く斃れたことが伝えられている。 天正四年、家康は万全の態勢で再び天野氏攻略に乗り出した。今度は天野氏の本拠犬居城ではなく、その出城を潰しつつ追い詰めようとの作戦をとった。三倉から天野領へと進攻した徳川勢は樽山城を攻撃、そこから天野勢を追い出した。この戦いで三倉久右衛門は樽山城の城番手を務めることになった。徳川勢の攻勢はさらに続き、ついに天野氏は甲州へ落ちていったのである。 その後、三倉氏は大久保忠世の麾下となり、各地を転戦した。天正九年の高天神城攻めに際しては敵将孕石主水元泰を生け捕って功名をあげた。 |

▲北側から見た城山(2006)。 |

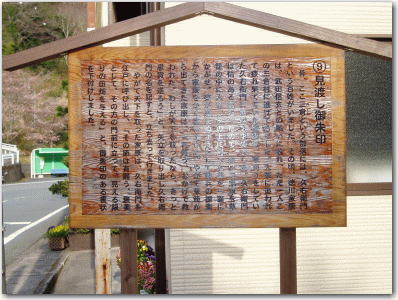

▲三倉川三要橋の北に立つ「見渡し御朱印」の説明板。家康が犬居から敗走する際にここの久右衛門という百姓に助けられ、後日見渡す限りの田畑を与えるとの朱印状を授けたという昔話が伝えられている。この話しでは三倉久右衛門宗正は百姓になっている。江戸時代、三倉家は代々庄屋をつとめたという(2006)。 |

▲三倉城山麓の許禰(きね)神社。かつて三倉家の屋敷があった所という。 |

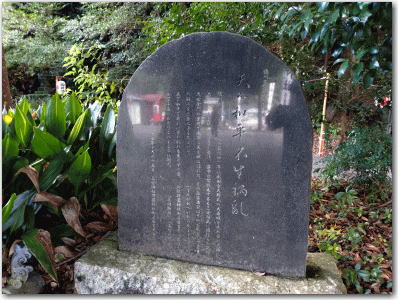

▲神社の境内に建てられた徳川家康直筆の「天下和平不生禍乱(天下泰平の願い)」の碑。 |

| ----備考---- | |

|---|---|

| 訪問年月日 | 2006年3月26日 |

| 再訪年月日 | 2025年10月23日 |

| 主要参考資料 | 「静岡県の城跡」 |

| ↑ | 「遠江古跡図絵」他 |