(うちのじんや)

(うちのじんや)

浜松市浜名区内野

▲内野陣屋は三ヶ日町大谷に陣屋を構えていた旗本近藤氏

が天保十三年(1842)に当地へ陣屋を移転したことに始まる。

(写真・陣屋跡に立つ説明板)

移された御陣屋

|

三方原台地の東端、内野台の崖下に御陣屋川が迫るところがある。江戸末期、ここに陣屋が置かれ、川端には船着き場と年貢米を納める郷蔵が整備されていたという。御陣屋川の名はまさにここに陣屋が置かれていたことを示している。 陣屋の主は五近藤氏のひとつ大谷近藤氏(大谷陣屋/三ヶ日町大谷)三千石の旗本である。五近藤というのは徳川家康のもとで軍功を重ねた近藤秀用が元和五年(1619)に遠江国井伊谷に一万五千石で封じられ、その所領を子や甥に分知してそれぞれ自立させたことに始まる。それぞれ井伊谷、金指、気賀、大谷、花平に陣屋を構えた。 大谷近藤氏は初代近藤用行にはじまり、七代用誉(もちたか)のとき天保十三年(1842)に陣屋を内野村に移した。内野陣屋のはじまりである。陣屋移転の理由は経済的なものであったらしく、内野の横田家の財力を頼ってのことであったようだ。横田家は三方ヶ原合戦の際に土着、その後米商人として財を成したという。近藤用誉は江戸住まいの旗本であるから、知行地の支配は横田家が代官を務めたようだ。 陣屋移転後二十七年にして明治維新(1868)となり、陣屋は廃された。維新後、陣屋の建物は内野学校として使用されたが明治二十二年(1889)の暴風により倒壊したという。 現在は陣屋跡を示す説明板が立つのみで、その背後は藪となって立入ることもできない。唯一、陣屋の表門が内野の民家前に移築されて残っている。 |

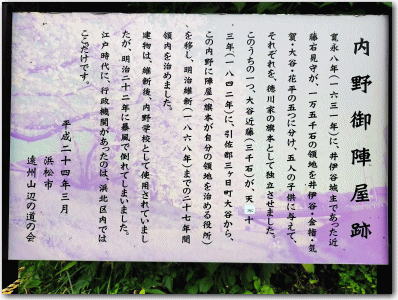

▲説明板。 |

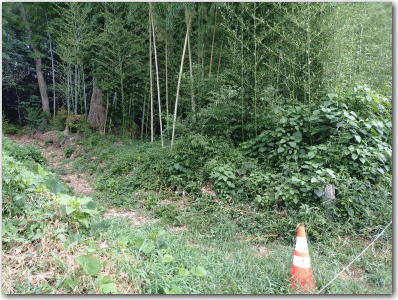

▲説明板の背後は竹藪となっている。 |

▲御陣屋川。 |

▲移築された陣屋門。 |

| ----備考---- | |

|---|---|

| 訪問年月日 | 2025年7月8日 |

| 主要参考資料 | 「静岡県の城跡」他 |