(おかだじょう)

(おかだじょう)

島田市船木

▲岡田城は戦国期には富永氏の城であったと言い、江戸初期

には徳川頼宣の家臣水野正重が代官所を置いた城跡である。

(写真・中央の森の部分に稲荷社があり、手前の川は湯日川である)

水野正重の代官所跡

|

島田市船木の湯日川に架かる城山橋を南に向かって渡った右側の一帯を字城屋敷という。橋から東へ70mほどの所に稲荷神社の小高い丘があり、城山と呼ばれる岡田城跡である。 城の起源は定かでないが、戦国期に湯日城の中山是非之助の弟又次郎知久が富永家に養子に入り、富永主水之助知久と名乗って岡田の城に居たことが伝えられている(「富永家古文書目録」)。同文書は是非之助が浜松城の徳川家康に仕えていた頃のことではなかろうか、としている。 慶長十一年(1606)、徳川家康は大御所として駿府城に入った。同十四年(1609)、家康は十男頼宣に駿河・遠江・東三河五十万石を与えて駿府藩主とした。家康が波乱万丈の生涯を終えたのは元和二年(1616)である。この時、家康の家臣の一部が頼宣に付されている。 徳川頼宣に付せられた家臣の中に水野左近将監正重がいた。正重は若年の頃は三河刈谷の水野信元に属しており、桶狭間の戦いでは一番首を上げる手柄を立てた。これを知った徳川家康は正重を召し出して側に置いたのだという。その後、家康の膝下で多くの戦場を駆け巡り戦功を重ねた。 この水野正重が徳川頼宣の家臣となった際に拝領したのが当地であり岡田の城屋敷に代官所を構えたのである。正重、七十二歳のときであった。 しかしそれも束の間のことで、元和五年(1619)に頼宣は紀州和歌山城へ転ずることになった。正重もこれに従って紀州に移り、六千石を拝領した。元和六年(1620)、隠居して次男義重に家督を譲り、翌年一月に京都にて死去。 現在、稲荷社のある城山周辺は宅地化が進んでおり、わずかに稲荷社の東側に堀跡が見られるくらいである。 |

▲城山と呼ばれる所は鬱蒼とした森になっている。 |

▲森は小高い丘となっている。 |

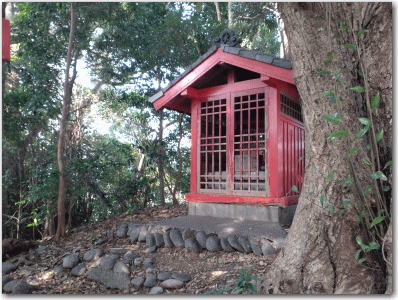

▲丘の上の稲荷神社。 |

▲稲荷神社の東側を見下ろすと堀跡が見える。 |

▲城跡の北側を流れる湯日川。 |

▲湯日川に架かる「城山橋」。城山とは岡田城のことである。 |

| ----備考---- | |

|---|---|

| 訪問年月日 | 2025年1月23日 |

| 主要参考資料 | 「静岡県の城跡」他 |

| ↑ | 「島田市公開古文書目録」より |