(ほうじょううじしげぼしょ)

(ほうじょううじしげぼしょ)

袋井市国本

▲北条氏重墓所は掛川藩主であった北条氏重の死によって無嗣

断絶となり、旧臣らが荒廃する墳墓を当地に改葬したものである。

(写真・上嶽寺本堂裏の氏重墓所)

苦心奔走して旧主の墳墓を改める

|

袋井市国本の西端、原野谷川の西岸段丘上に建立された禅刹が上嶽寺である。この上嶽寺の本堂の背後に北条出羽守氏重の墓所がある。墓所には三基の墓塔があり、中央を氏重、向かって右が氏重夫人、左が近臣河野作十郎のものとされている。 北条氏重は保科正直(武田旧臣後に徳川に臣従)の四男で母(久松俊勝の娘)は徳川家康の異父妹であり、家康の甥にあたる。慶長十三年(1608)、浜松城主松平忠頼の麾下にあった氏重は家康に召し出されて二代将軍秀忠に仕えた。慶長十六年(1611)、北条氏勝の養子となり、下総国岩富一万石を継いだ。 ちなみに北条氏勝は後北条氏の一族で、相模玉縄城を本拠地としていた。天正十八年(1590)の秀吉による小田原征伐時に降伏して家康の家臣となったものである。 元和五年(1619)、氏重は遠江国久野城一万石の藩主として移り、寛永十七年(1640)までの二十一年間を過ごした。この間に氏重は久野城の大改修を実施した。豊臣時代の松下之綱、重綱によって建てられた天守や櫓、門などを破却して山麓部分に藩庁や家臣屋敷などを整備した。戦のための城から治世の城へと変えたのであるる 寛永十七年(1640)に氏重は下総国関宿藩二万石に加増移封となり、正保元年(1644)には駿河国田中藩二万五千石(田中城)、さらに正保五年(1648)には遠江国掛川藩三万石を拝領して掛川城主となった。久野城に続く二度目の遠江国入部となった。 明暦二年(1656)、嗣子に恵まれなかった氏重は天王山(掛川古城跡)に三代将軍家光の霊を祀り、龍華院大猷院霊屋を建立して家の存続を願ったと言われている。 万治元年(1658)十月、氏重は鷹狩における落馬が原因で亡くなったとされている。氏重の墓塔の隣に葬られた近臣河野作十郎は氏重没時に殉死したと言われ、歳わずかに二十歳であったとされる。また、氏重夫人は万治二年(1659)七月に没した。 氏重没後、北条家は無嗣断絶により改易となる。ちなみに氏重には側室の子で五人の女子がある。末の娘は大岡美濃守忠高の室となり、後に江戸町奉行として名高い越前守忠相の母となった。 氏重の亡骸は掛川城下(掛川市二瀬川)に葬られたが年と共に墳墓は荒廃した。後北条氏時代からの旧臣の家系である堀内隼人重勝は荒廃する旧主の墳墓を見るに堪えず改葬を決意して奔走した。袋井宿とその周辺八万石の天領を支配する川井代官所(袋井市川井)の宮崎三左衛門道次のもとには再三再四にわたり改葬の許可を懇請してついに許されたという。 「遠江史蹟瑣談」の著者岩田孝友氏は「墳墓の荒廃を慮り、苦心経営奔走せるの状察するに足るものあり」と堀内隼人らの行動を評している。 寛文四年(1664)、氏重七回忌にあたり、堀内隼人ら旧臣によって現在の上嶽寺に改葬された。 上嶽寺には堀内隼人奉納の氏重肖像画や改葬時の葬列図(市指定文化財)、氏重木像などが現在に至るまで蔵されているとのこと。なお、三基の墓塔は安政二年(1855)の大地震により倒壊したままとなっている。 |

▲上嶽寺本堂。 |

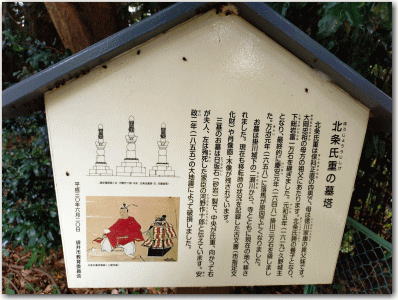

▲墓所の説明板。 |

▲基壇上に三基の笠塔婆が建つ。中央が北条氏重、右が氏重夫人、左が近臣河野作十郎である。 |

▲本来の墓塔は笠塔婆の背後のもので安政の大地震で倒壊したままとなっている。 |

| ----備考---- | |

|---|---|

| 訪問年月日 | 2025年11月6日 |

| 主要参考資料 | 「遠江史蹟瑣談」他 |