(ささおかこじょう)

(ささおかこじょう)

市認定史跡

浜松市天竜区二俣町二俣

▲笹岡古城は二俣城の前身で二俣古城とも呼ばれる。

(写真・南側から見た本城山(2025))

斯波、今川

北遠の攻防

| 城史については「遠江風土記伝」に文亀年間(1501〜03)二俣近江守昌長築城とあるのみで、詳細は不明である。 元来、二俣郷の集落はこの城址の膝下に広がっていたのであり、その立地からしてここに支配者の城館が古くから存在していたことは、発掘の結果等からしても確実である。また二俣城の前身であったともいえることから二俣古城とも呼ばれている。 遠江は応永二十六年(1419)以来斯波氏の守護領国として続いていたが、斯波義寛の時代、つまり明応三年(1494)になると隣国駿河の守護今川氏の遠江進攻が積極的となり、各地で合戦が繰り広げられるようになった。 今川の当主は氏親で、その補佐として伊勢新九郎こと後の北条早雲があった。早雲は今川家の軍事総帥的立場にあり、遠江攻略を精力的に進め、遠く三河岡崎にまでその兵を進めている。 とまれ、明応三年の段階で早雲は周知郡へ兵を進めていた。 これに対抗して斯波義寛は文亀元年(1501)、弟の義雄を周知郡及び北遠の押さえとして出陣させた。斯波義雄は社山城、天方本城、二俣城を押えて今川勢と対峙したのであった。この時の二俣城というのはここ笹岡古城のことであると見るのが妥当である。 斯波、今川の戦いはその後十数年にわたり熾烈な攻防が続き、永正十三年(1516)の今川勢による引馬城攻略まで続いた。 こうして遠江は完全に今川の支配下におかれることとなり、二俣には今川譜代の松井氏が入ったのである。無論、笹岡古城にである。 その後約半世紀ほどは平穏に過ぎ、松井氏も貞宗、宗信、宗恒と三代続いた。 しかし永禄三年(1560)桶狭間で今川義元が討たれると遠江の状況は一変した。遠江は武田と徳川の両氏によって脅かされるようになり、義元の後を継いだ氏真はあわてて防衛のための築城を各所ですすめた。とくに浜名湖、天竜川地域では徳川の進攻に対抗するために築城作業が急速に進められたのである。境目城(湖西市)、宇津山城(同市)、中尾生城(龍山町)そして二俣城がそれである。 笹岡古城の松井氏は天竜川と二俣川を利用した要害の地に築城を実施し、その居を新城へ移したのである。 |

▲中央やや左の白い建物が旧天竜市庁舎(2004年時点)であり、笹岡古城址である。その右側に見える山は本城山と呼ばれている(2004)。 |

▲「二俣古城址」の碑。左の建物は天竜消防署でその前の広場がかつての二の曲輪となる(2025)。 |

▲天竜区役所。かつての本曲輪である(2011)。 |

▲区役所入口北側に本城山への登山口がある(2025)。 |

▲「笹岡古城址」の碑(2025)。 |

▲説明板(2025)。 |

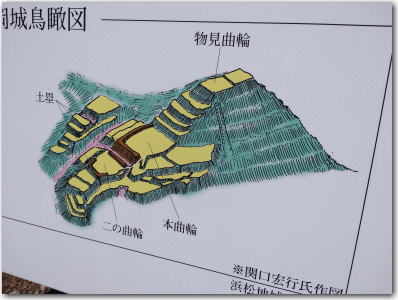

▲鳥瞰図(2025)。 |

▲登山途中の鳥瞰図にある段曲輪か(2025)。 |

▲頂上手前に削平されて建てられた電波塔(2025)。 |

▲電波塔の位置から頂上の物見曲輪を見る(2025)。 |

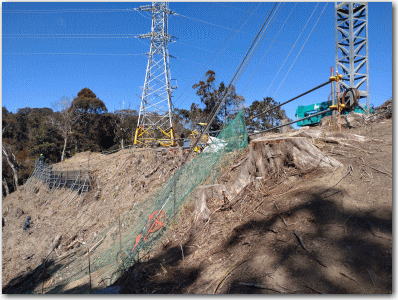

▲頂上部分。送電鉄塔が建っている。頂上一帯は工事中であった(2025)。 |

▲2011年当時はまだ電波塔が建っていなかった(2011)。 |

| ----備考---- | |

|---|---|

| 訪問年月日 | 2004年12月12日 |

| 再訪年月日 | 2011年11月13日 |

| ↑ | 2025年2月20日 |

| 主要参考資料 | 「静岡県の中世城館跡」他 |