(いいだじょう)

(いいだじょう)

長野県飯田市追手町2

▲飯田城は室町期に国人坂西氏によって築かれ、その後に武田氏時代、

豊臣氏、徳川氏時代へと城主の変転と共に拡大・改修が行われてきた。

下伊那地方支配の拠点として利用され、江戸期には飯田藩が置かれた。

(写真・桜丸御門/赤門。)

下伊那支配の拠点

|

当地に最初に城を築いたのは坂西(ばんざい)氏である。築城の時期ははっきりしないが十五世紀前半頃と思われる。坂西氏が飯田郷に入部したのは南北朝時代の後期とされ、室町時代の初期に坂西由政が飯坂城(飯田市愛宕町)を築いて本拠とし、その後に修験者の行場となっていた土地と愛宕の地を交換して飯田城を築いたとされている。当初の飯田城は山伏丸と呼ばれる段丘東端部分であったと言われている。 |

▲本丸跡の長姫神社。堀秀政、親良、初代藩主親昌の三代を祀る。 |

▲柏心寺裏の外堀跡。 |

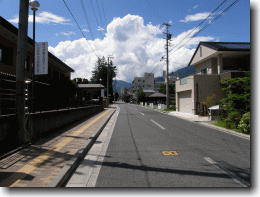

▲図書館や美術博物館の建ち並ぶ追手町の通りの東側突き当りが長姫神社のある本丸跡である。 ▲図書館や美術博物館の建ち並ぶ追手町の通りの東側突き当りが長姫神社のある本丸跡である。 |

▲本丸跡に建つ「観耕亭碑」。右側の四角い石碑。十一代藩主堀親義(ちかのり)はここから人々が農耕にいそしむ姿をここから眺めたということが記されている。 |

▲本丸のさらに東は山伏丸と呼ばれ、坂西氏時代の飯田城であると言われている。現在は温泉ホテルとなっている。 |

▲追手町の通り。二の丸跡である。 |

▲通りの歩道に記された井戸跡。 |

▲二の丸跡の美術博物館。 |

▲美術博物館の敷地内に復元された「御用水」跡。 |

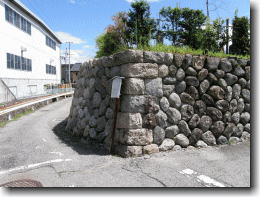

▲水の手御門跡の石垣(左側)。 |

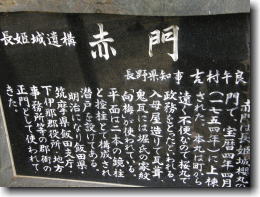

▲桜丸御門。中央図書館横に移築されている。通称赤門と呼ばれている。 |

▲赤門の説明碑。 |

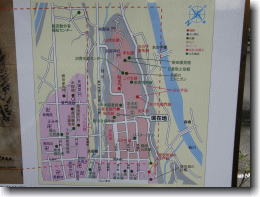

▲城跡の散策マップ。 |

▲市内箕瀬町の柏心寺裏の外堀跡。 |

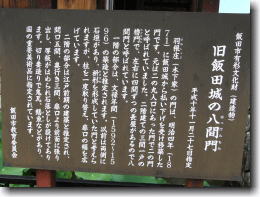

▲旧飯田城の八間門。市内松尾久井に移築現存する。市の重要文化財に指定されている。 |

▲明治4年(1871)に払い下げ移築された。かつては二の丸入口にあった二の門である。 |

▲八間門の説明板。 |

| ----備考---- | |

|---|---|

| 訪問年月日 | 2015年8月14日 |

| 主要参考資料 | 「飯田城ガイドブック」 |

| ↑ | 「信州の城と古戦場」他 |