(きりやまじょう)

国指定史跡(多気北畠氏城館跡)、続百名城

(きりやまじょう)

国指定史跡(多気北畠氏城館跡)、続百名城

三重県津市美杉町上多気/下多気

▲霧山城は南北朝時代に北畠氏が多気を南伊勢支配の拠点とした際に築か

れたと言われているが、その城の歴史に関しては伝えられるところが少ない。

(写真・土塁が巡る霧山城主郭と城址碑。)

伊勢国司北畠氏の本拠、多気の山城

|

延元元年(1336)暮れ、後醍醐天皇は京都を脱して吉野へ潜幸、復位を宣した。南北朝時代の幕開けである。 |

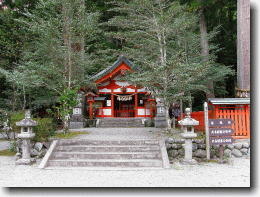

▲北畠神社の鳥居。鳥居の南側にJAの駐車場がある。 |

▲鳥居をくぐり、赤橋を渡る。突き当りを左に向かうと霧山城登山口である。 |

▲井戸の右手(黄矢印)から山道となる。ここから霧山城まで距離1350m。比高約250mである。 |

▲登山道は北畠氏館跡庭園の裏に沿って登って行く。 |

▲比高80mほど登ると館詰城跡である。有事の際の避難場所であろうか。 |

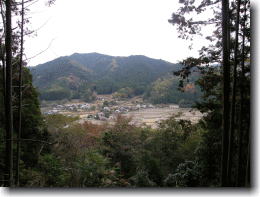

▲詰城説明板の場所から見た多気盆地。 |

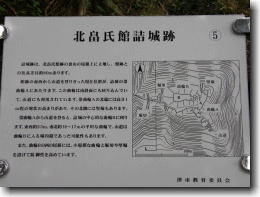

▲詰城跡の説明板。 |

▲詰城の郭部分。単郭で土塁跡はないようだ。 |

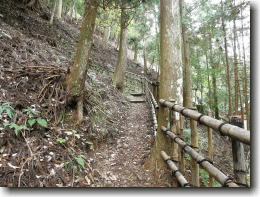

▲詰城跡からは尾根伝いに延々と登山路が続く。詰城跡から12分(私のペースで)、あと610mの案内板。 |

▲610mの位置から6分後、あと520mの案内板。 |

▲8分後、あと370m。 |

▲あと370mの現在地。 |

▲鐘突堂跡(南郭)への急坂。 |

▲鐘突堂跡から見たほぼ同高度にある主郭。登山開始からここまで50分。 |

▲鐘突堂跡(南郭)から主郭方面に降りて振り向いたところ。 |

▲南郭北側の鞍部から再び登ると主郭と副郭の間の堀切に出る。 |

▲副郭。郭の北側に土塁跡が巡っている。 |

▲副郭から堀切越しに主郭櫓台を見る。 |

▲主郭中央に建てられた城址碑。 |

▲主郭には南北の縁辺部に土塁が巡っている。 |

▲史跡霧山城跡の由来碑。 |

▲主郭櫓台上に建つ城址碑。登山口から約1時間、標高570m、比高250mの登山であった。 |

▲山麓部の北畠神社は北畠氏館のあった場所である。 |

▲神社境内地に建つ「花将軍北畠顕家公」の像。顕家は伊勢北畠氏の祖となった顕能の長兄で奥州の大軍を率いて活躍したが若くして大坂の戦場に斃れた。 |

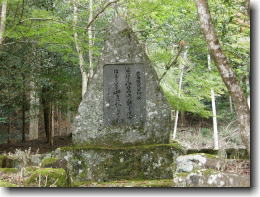

▲「北畠顕能公御歌」の碑。「いかにして伊勢の浜荻ふく風の治まりにきと四方に知らせむ」 |

▲礎石建物跡。北畠氏館遺構の一部。 |

▲留魂社。北畠具行、満雅、具教、及び北畠一族並びに家臣、郎党、農民の戦没者を祀る。 |

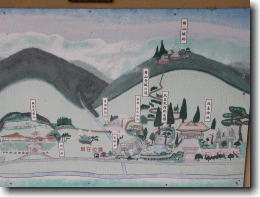

▲北畠神社鳥居前に設置された案内板。 |

▲同じく子に指定史跡多気北畠氏城館跡の説明板。 |

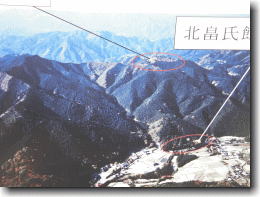

▲説明板の空撮写真。山頂部の赤丸が霧山城跡である。 |

| ----備考---- | |

|---|---|

| 訪問年月日 | 2015年11月7日 |

| 主要参考資料 | 「日本城郭全集」 |

| 〃 | 「地域マガジンT-age」他 |